マップグラフは、地図上のエリアを色分けすることで、各エリアの特徴を表すことができるグラフです。

Excelでは、日本の都道府県、世界の国/地域のマップグラフを作成することができます。

Excelマップグラフの作り方

日本の都道府県マップグラフの作成を通して、マップグラフの加工方法や使い方を見てみましょう。

都道府県別のデータとして、今年実施された参議院選挙比例代表の自民党の得票率データを使っています。

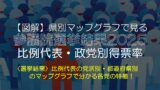

データ表の作成

まずは、Excelシート上に都道府県別のデータを表にします。

〈データ作成上のポイント〉

・データの項目名[上記の表では「比率」と記載]がマップグラフ作成時の系列名の凡例としてグラフの表示されます。ここでは「比率」としていますが、データの内容にあわせて「得票率」などの表記も有効です。系列名は「参議院選挙比例代表自民得票率」の様に長くすることもできますが、簡便に記載することをお勧めします。

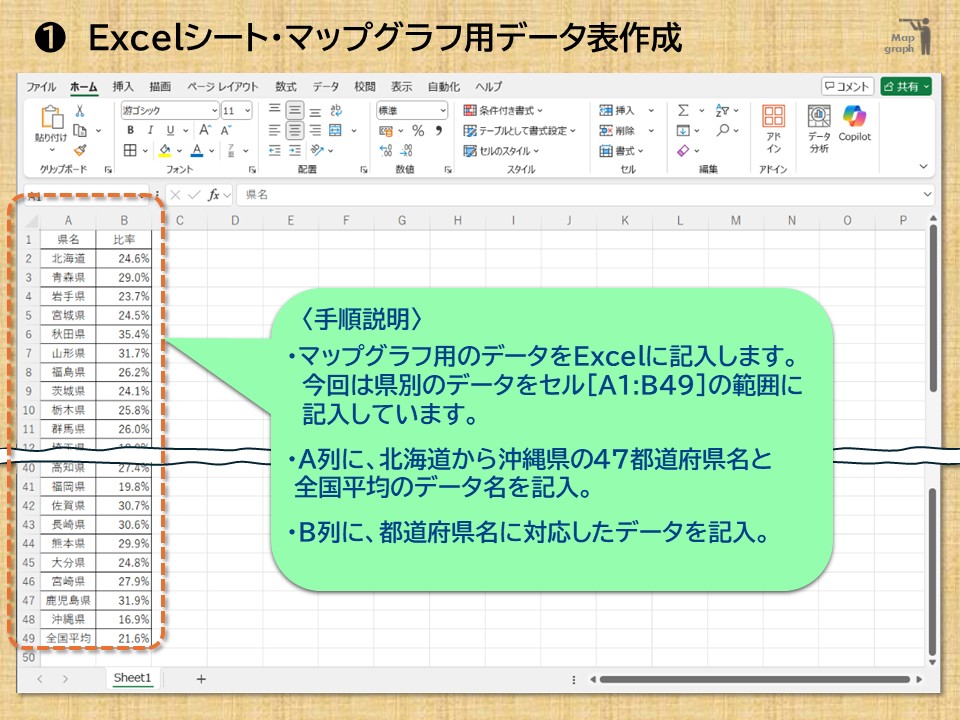

マップグラフ作成開始

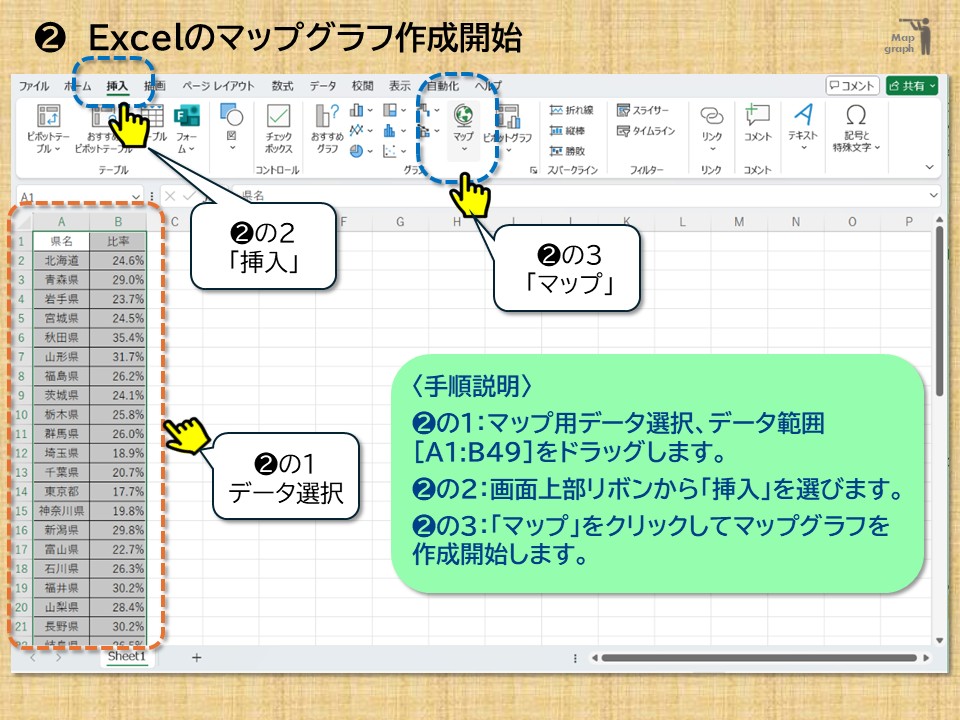

初期グラフとは?

Excelのリボン表示から「挿入」を選択しマップグラフを作成します。

マップグラフには、2色マップと3色マップがあります。

最初に作成されるのはここで示されている2色マップです。このマップから様々なマップを作成することができます。

〈作成時のポイント〉

・県名の漢字げ違っていたり、県名がぬけて入り場合には、その都道府県だけ色抜け(薄い灰色)になります。作成したマップグラフ上で特定の都道府県が色抜けしていないか確認しましょう。

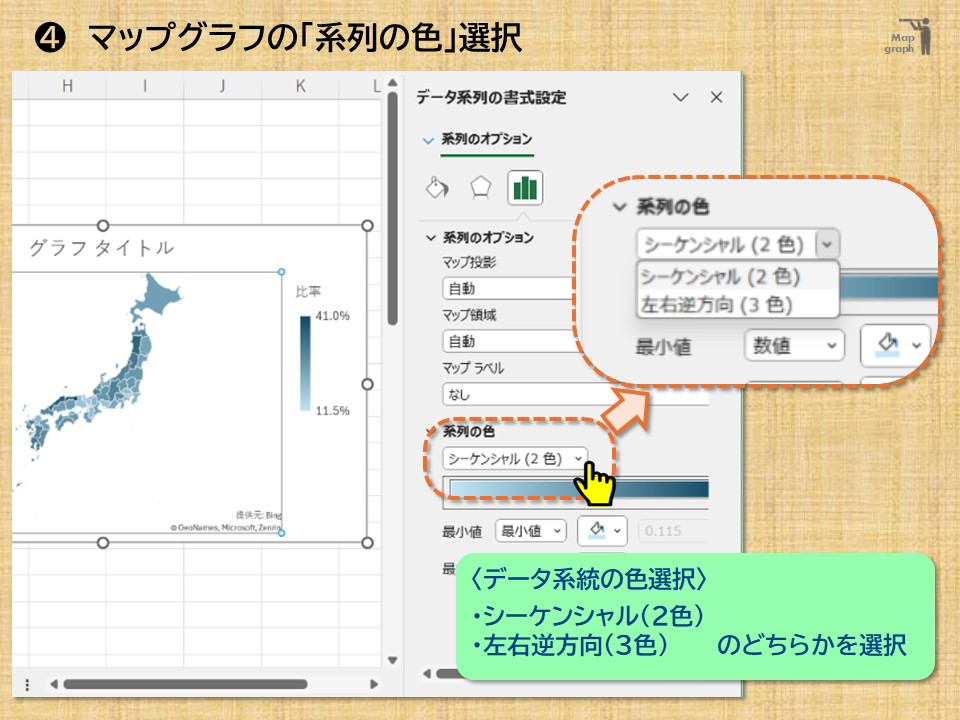

データ系列の色選択

最初に自動的に作成される2色マップは、最小値が「濃い青緑、アクセント1,白+基本色80%」、最大値が「濃い青緑、アクセント1、黒+基本色25%」でその間はシーケンシャルな(連続的に濃淡がついた)色合いに表現されます。

3色を選択すると最大値が「濃い青緑、アクセント1,白+基本色80%」、最大値が「濃い青緑、アクセント1、黒+基本色25%」と2色マップと同様ですが、中間値(初期は中央値)が「オレンジ、アクセント2」の色となり、中間値の色を中心に最小値と最大値の逆方向に色合いが変化するマップグラフになります。

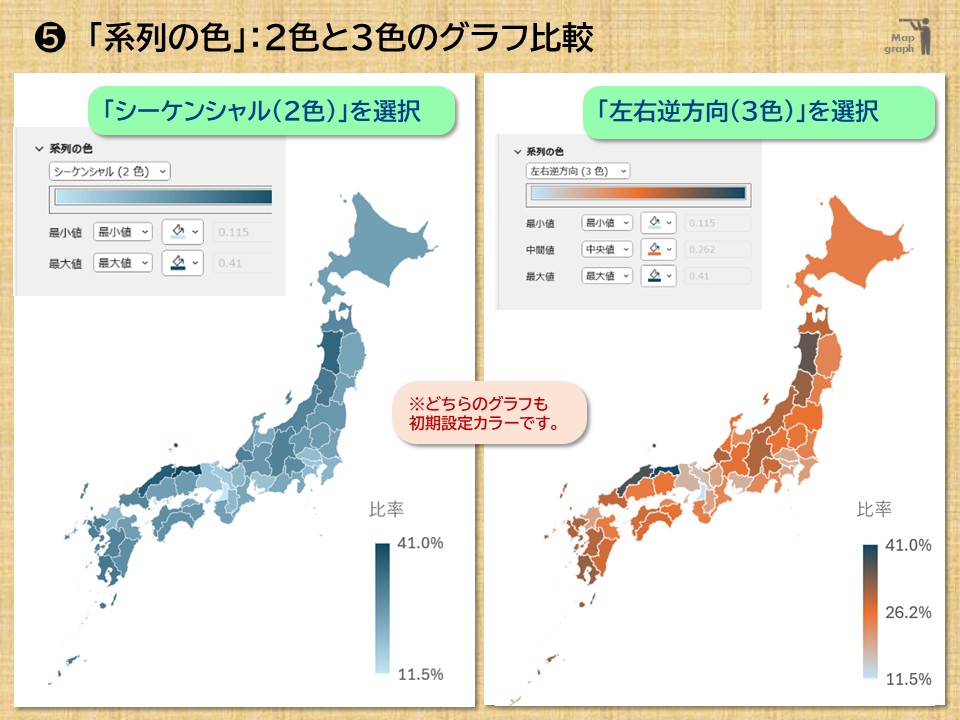

2色マップと3色マップ

2色マップグラフと3色グラフマップを比較してみてみましょう。

❺のグラフはともに2色と3色を選んだ最初に作成されるグラフです。

2色マップでは最大値と最小値の間で連続的に濃淡が変化するため、比率(得票率)が高い都道府県は濃い色で、比率の低い都道府県は薄い色で表されます。

3色マップでは使用する色が1色増えたことで視認性が高まったように見えます。

このマップグラフで、“何を表現する”により、さらに見やすいグラフを作成することができる様になります。次のステップではまず色の変更を見てみましょう。

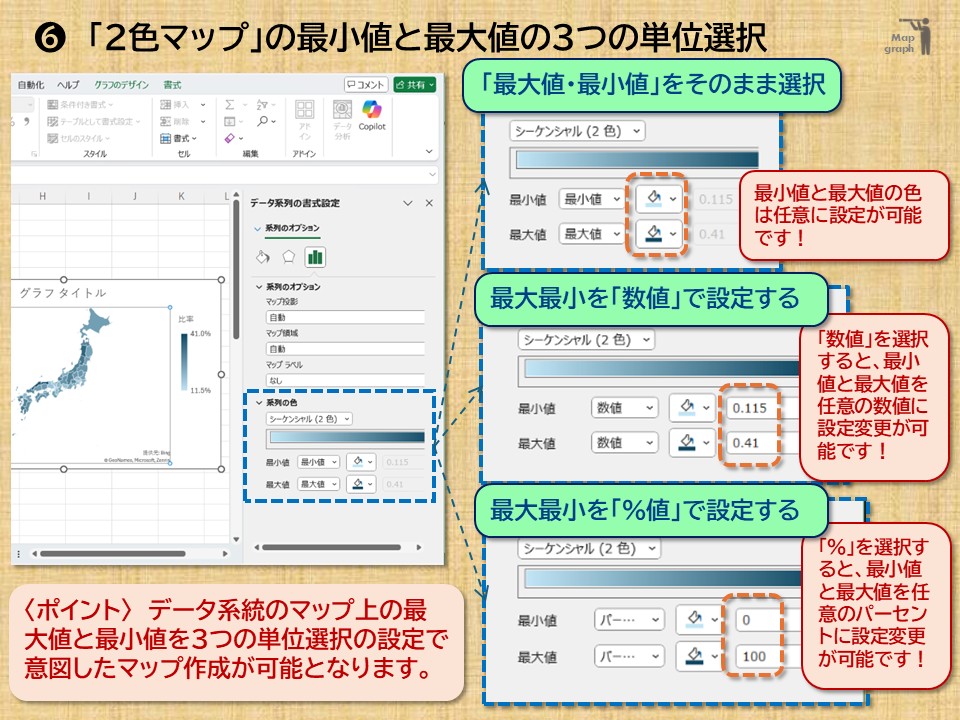

「2色マップ」の色と単位選択

2色マップでは、使用するデータ系列の色のほか、最大値と最小値の欄の数値を変更することで、同一の系列データでも様々なマップグラフの作成が可能です。

最大値もしくは最小値を任意の数値に設定すると、データの上限や下限を設定することになりますので、意図した任意数値にもとづくマップグラフを作成することができます。

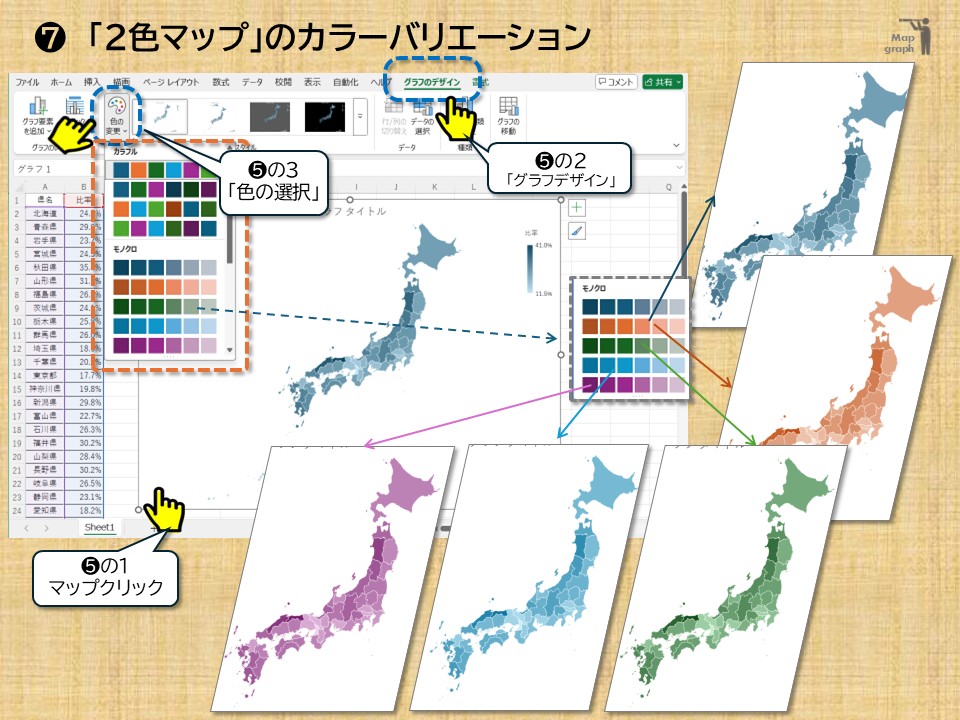

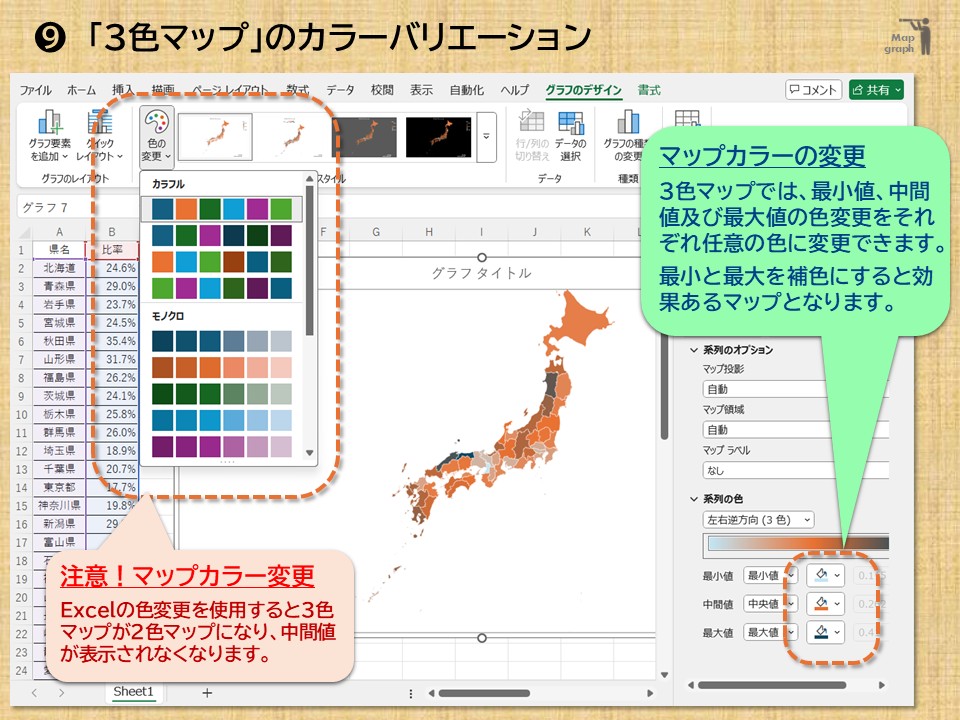

Excel内のカラーバリエーション

2色マップの初期設定のカラーは「濃い青緑」ですが、Excelのマップグラフでは色のバリエーションが選択可能となっています。

グラフをクリックして、リボンのメニューから「グラフのデザイン」→「色の選択」でカラフルなパレット4種、モノクロパレット4種が選択できます。

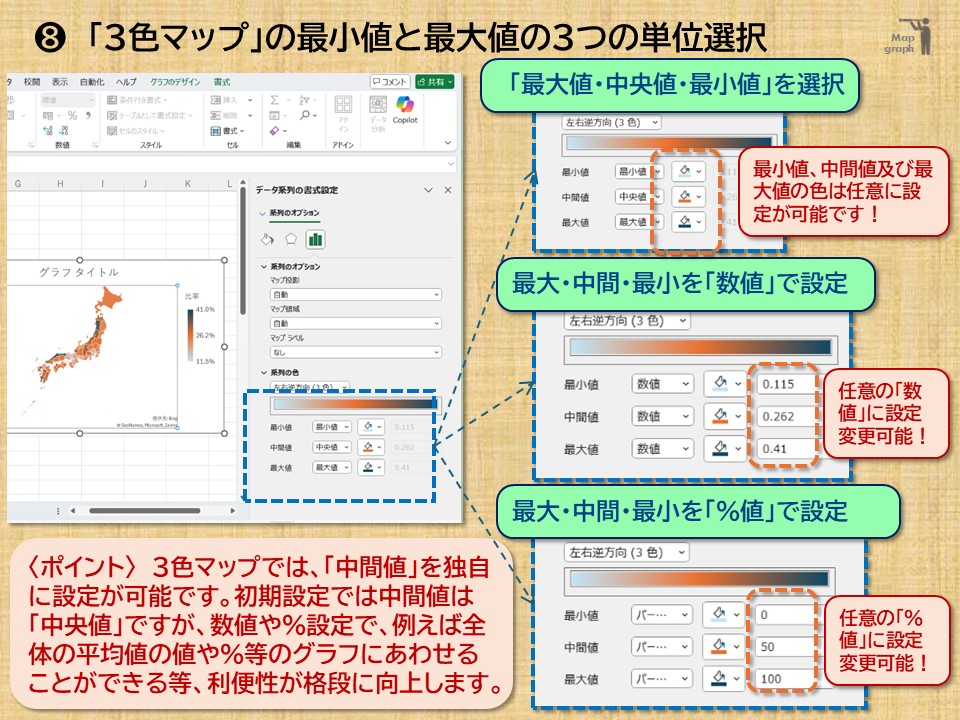

「3色マップ」の色と単位の選択

3色マップグラフでは、最大値、中央値、最小値について、それぞれを数値設定又はパーセント設定が可能で。

またそれに合わせて3つの設定値の色を任意個別に設定がすることができます。これによって2色マップより幅広くかつカラフルな任意のマップグラフの作成が可能となります。

マップグラフの色選択の方法

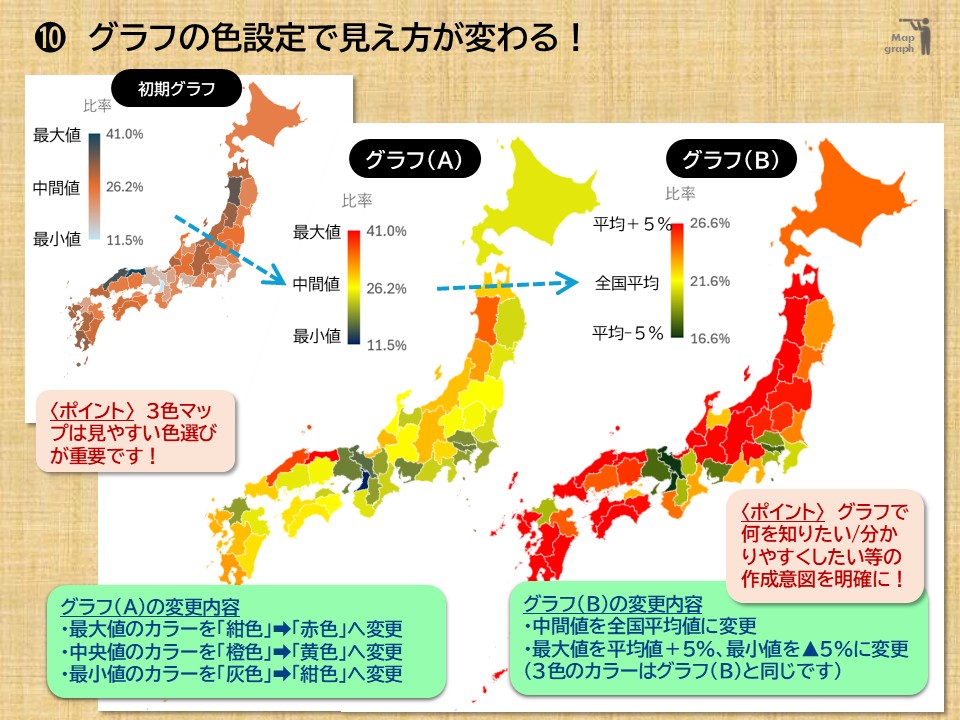

色を変えるとグラフが変わる!

3色マップでは、色や数値の変更でグラフの見え方が変わってきます。

次のグラフでは、色の変更、そして数値の変更をしてみます。それぞれの変更で、初期のグラフが変わっていくのがわかります。

〈グラフA〉

・最大値の色変更「赤(標準色)」へ、

・中間値の色変更「黄(標準色)」へ、

・最小値の色変更「黒、テキスト1」へ変更

〈グラフB〉グラフAからさらに

・中間値の数値を全国平均値「21.6%」へ、

・最大値と最小値を平均±5%の数値に変更

最初に変更した〈グラフA〉は、色変更だけですが、比率の高い県と低い県が初期のグラフに比べて分かりやすくなった様に見えないでしょうか?

今回使用したデータは参議院選挙比例代表の自民党の都道府県別の得票率ですが、〈グラフB〉では全国平均より5%以上高い得票率と5%以上低い得票率のデータを同一とすることで、得票率の高い都道府県と低い都道府県が明確になっています。

2色マップ、3色マップとも作成者が、そのデータで何を表現したいかを明確にする必要があるでしょう。但し、データを極端に扱うことで事実であったとしても全く違う解釈が可能なマップグラフにもなりえます。データを曲解しないことに留意しましょう。

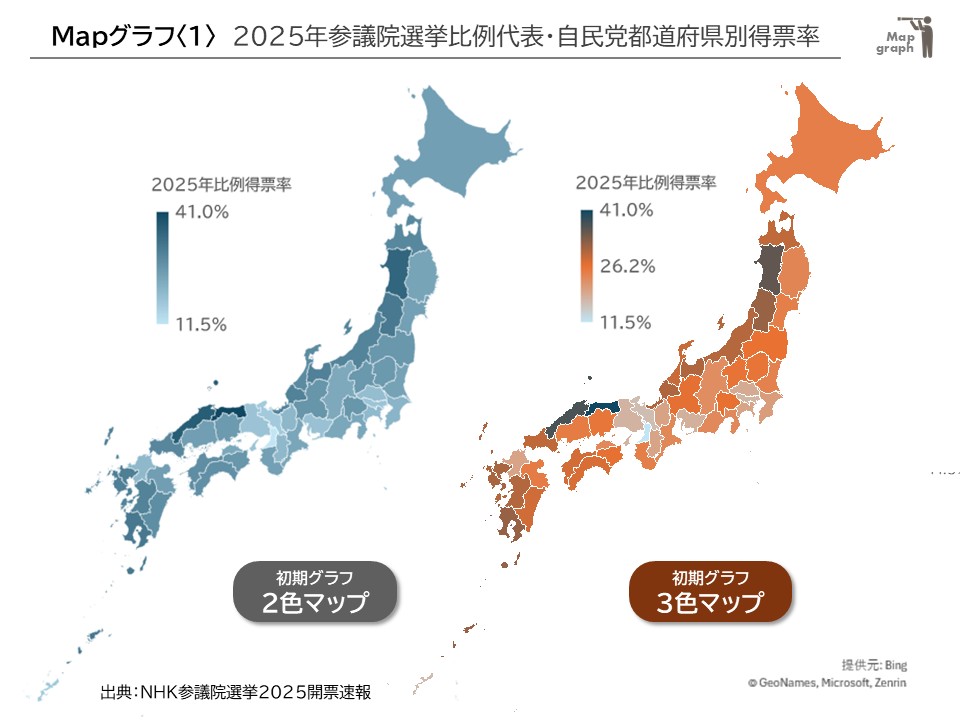

1つのデータで色々なマップグラフを作成する

初期グラフから、意図するグラフを考える

2025年参議院議員選挙比例代表における自民党の都道府県別の得票率データを使って、Excelマップグラフを作成します。

先ずは、2色マップと3色マップを作成してみましょう。これは、前段で作成したExcelで最初に作成されるマップグラフです。

2色マップでは色の濃淡で得票率の高低が分かります。

3色マップでは中間色が1色増えていますが、色の濃淡に加えて色合いが変化していますので、2色マップより得票率の高低が分かり易いかもしれません。

とは言え、3色マップでも中間値が系列データの中央値ですので、2色マップとグラフの様相は大きく変わらないかもしれません。

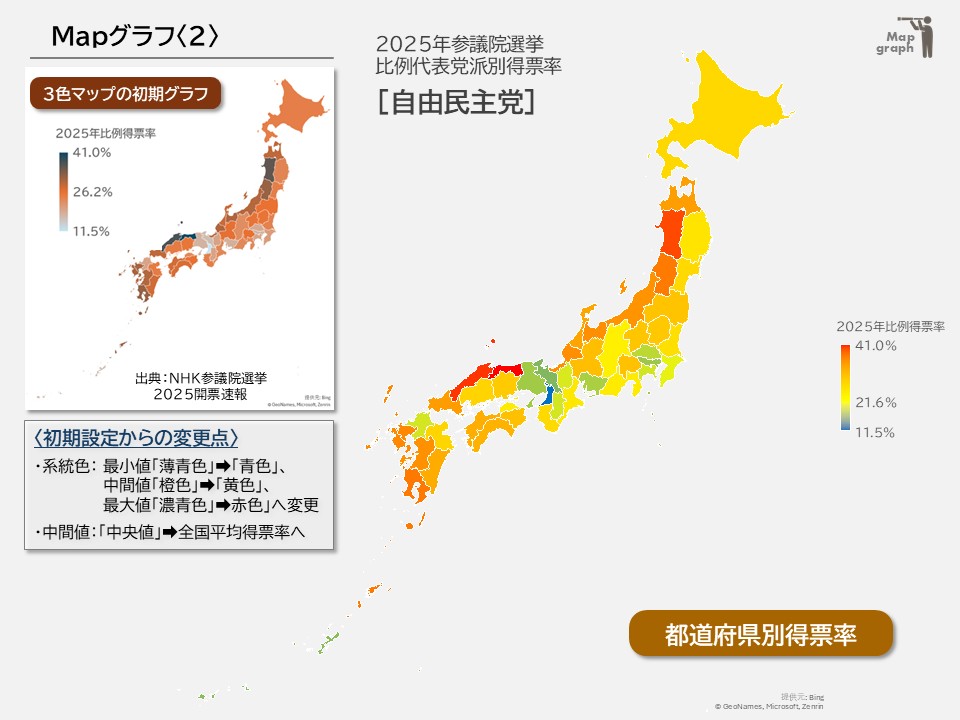

中間値を全国平均に設定するマップグラフ

得票率の都道府県別違いをより分かり易くするため、3色の設定色を変え、中間値を全国平均の得票率にかえてマップグラフを作成してみましょう。

作成されたマップグラフは初期のグラフの比べて見やすくなっています。

〈作成のポイント〉

・初期設定の色を変更することで、得票率の高低が見やすくなります。ここでは最大を「赤」、最小を「青」、そして中間値を全国平均として「黄」の3つの標準色と使用しています。

・最大と最小の色を補色関係にある色を選ぶことで平均値からの上下の色合いの区別がつきやすくなります。

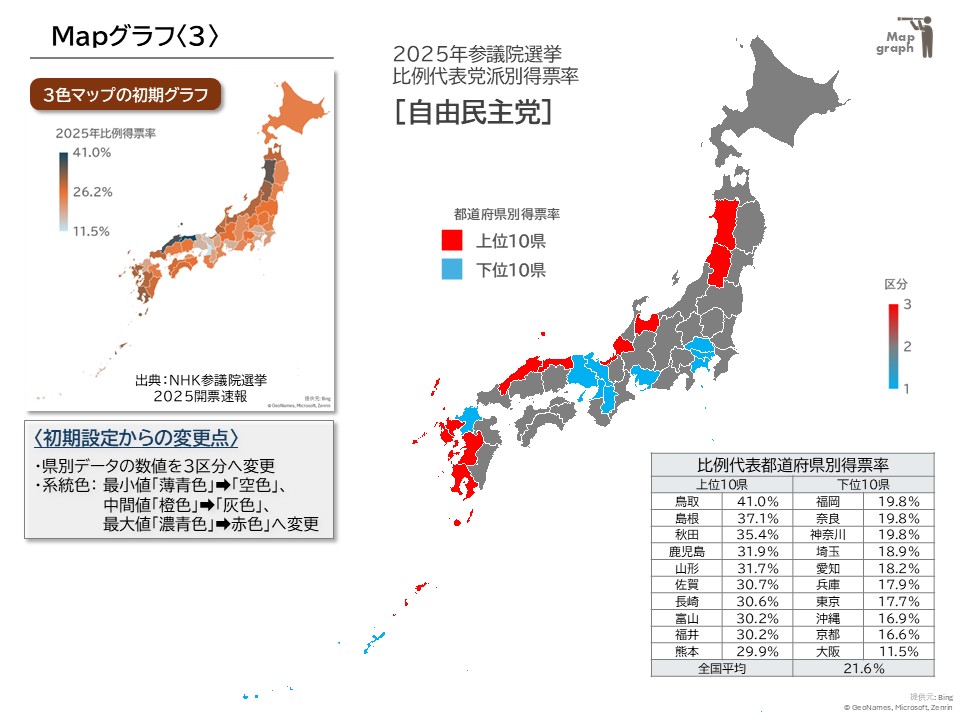

上位と下位を明確に分けるマップグラフ

自民得票率について上位県と下位県を明確になるマップグラフを作成しています。

都道府県の系列データについて、上位10県のデータを数値「3」へ、下位10県を「1」へ、そしてその他の県を「2」に変更して3色マップグラフを作成しています。

〈作成のポイント〉

・マップグラフの特徴は、最大から最小まで色の濃淡をつけて表すことです。このマップグラフでは3色の色分けですので、できればチャート内に得票率の数値を付記することなどの配慮が必要です。これによりマップグラフの有用性がさらに上がるでしょう。

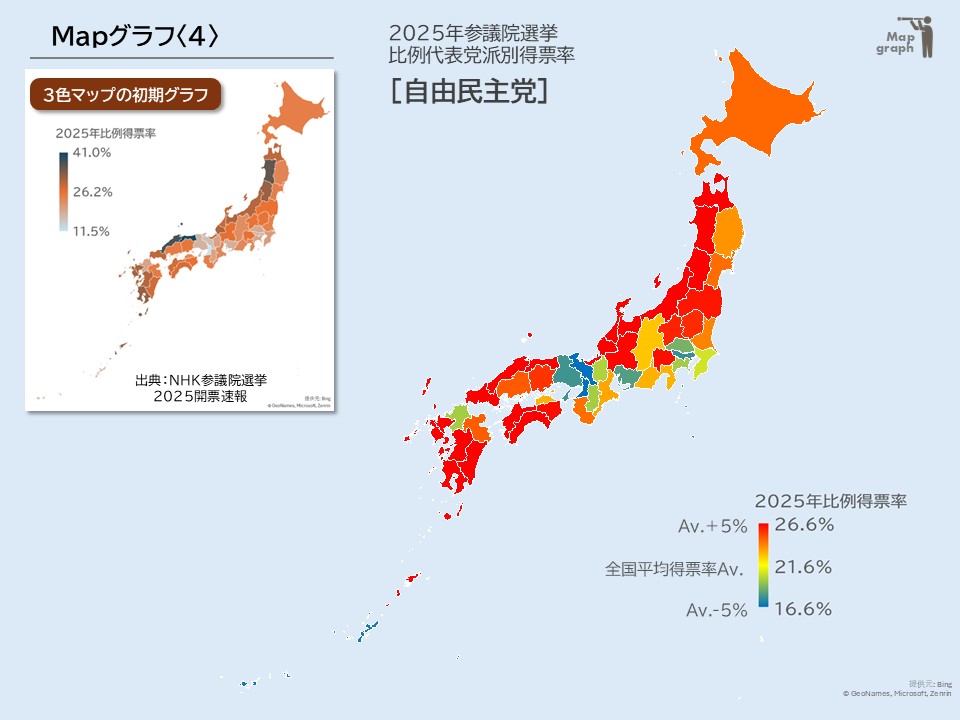

最小/最大値を中間値基準とするマップグラフ

マップグラフでは、中間値をどう設定するか、最大値や最小値をどう設定すかで、グラフの様相が大きく変化します。

中間値の初期設定は系列データの中央値ですが、一般には全国平均値を使用したり、任意の数値(意図した水準値等)を使用するのが有効です。

グラフ4では、自民党の得票率について全国平均より高い県と低い県を顕著な表現をするために平均±5%で上下限を設定して作成したマップグラフです。

このマップグラフは、全国平均より+5%の県がすべて赤色になっていますので極端なマップグラフのなっています。

〈作成のポイント〉

・このグラフでは全国平均得票率(21.6%)±5%としています。設定幅を±3%、±8%等々の数値変更することで、作成されるマップグラフで意図する表現ができているかを確認することも重要です。

・さらに、最大値、中間値、最小値の各色を変えることや、グラフの背景色(通常は「白」、このグラフでは「青」を使用)の変更もマップグラフの表現の幅を広げることになります。

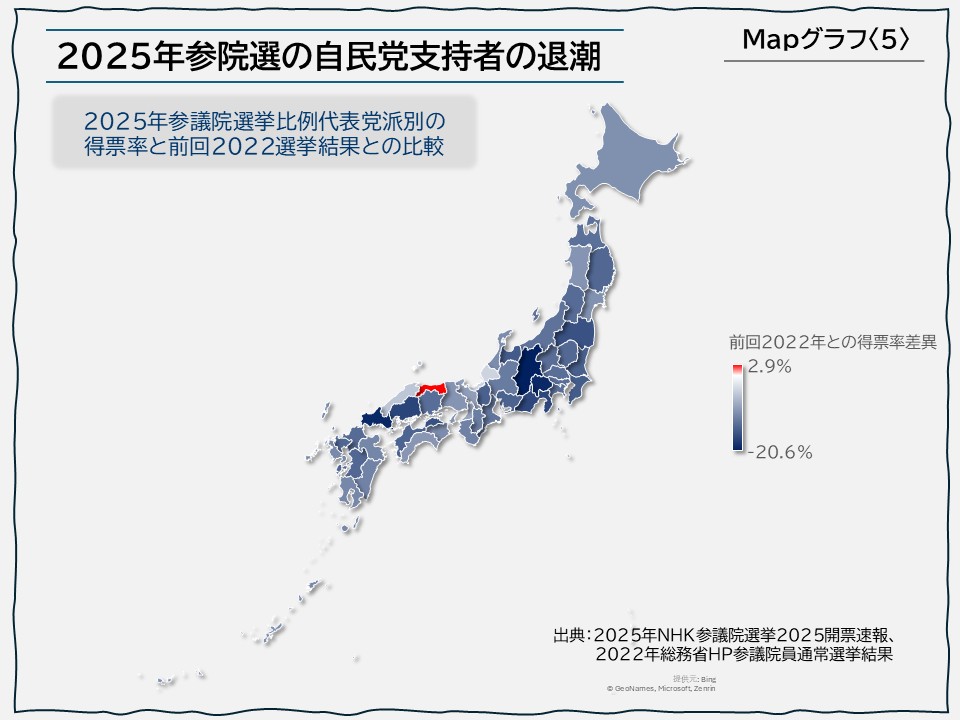

「自民退潮」を意図して表現するマップグラフ

マップグラフに限らず、データをグラフを通して解釈し、何を表現するのかが重要なポイントです。

マップグラフ5は、「自民党の退潮」が分かるように前回の参議院選の得票率の差異データをマップグラフにしたものです。

得票率が上回ったのが石破首相の地盤「鳥取県」だけでしたので、非常に極端なマップグラフになっています。

〈作成のポイント〉

・これは2色マップではなく3色マップです。中間値を±0%(前回との得票率差異がゼロ)としていて、最大値を「赤」、中間値を「白」、最小値を「濃い青」としています。

・凡例に中間値の数値が示されていませんが、これは最大値に中間値が近すぎて省略されているためです。(凡例のフォントサイズを小さくすると中間値は省略されずに表示されます)

〈出典1〉参議院選挙2025結果

→NHK参議院選挙2025 開票速報>比例代表 党派別得票・獲得議席

サイトURL : https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/00/hsm12.html

〈出典2〉参議院選挙2022年、同2019年、同2016年の選挙結果

→総務省HP>参議院議員通常選挙結果

サイトURL:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/sangiin/ichiran.html

〈利用と加工〉人口動向ラボが2025年8月6日に利用し、グラフ加工しています。

マップグラフ活用いろいろ

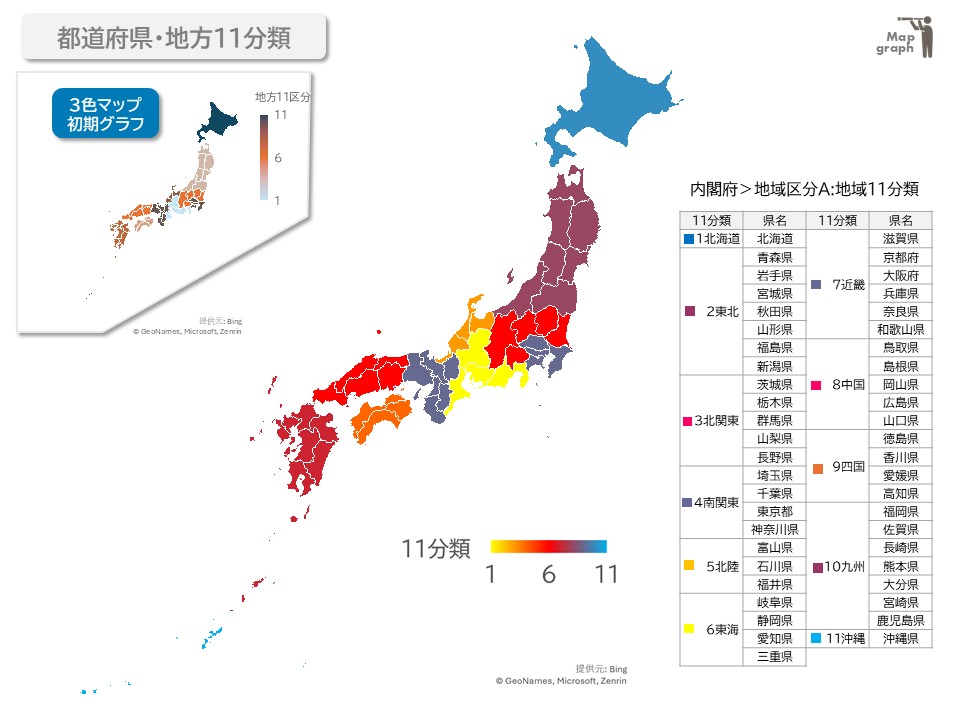

都道府県を地方区分で色分けするマップグラフ

マップグラフは、2色マップでも3色マップでも基本は最大値と最小値の間で順次変化する色の変化でグラフを読み取ることになります。

データ系列が、例えば[1,2,3]といった限定された数値の場合には、3色マップで最大値、最小値、及ぶ中間値の色を適切に選ぶことで、見やすい色構成になります。

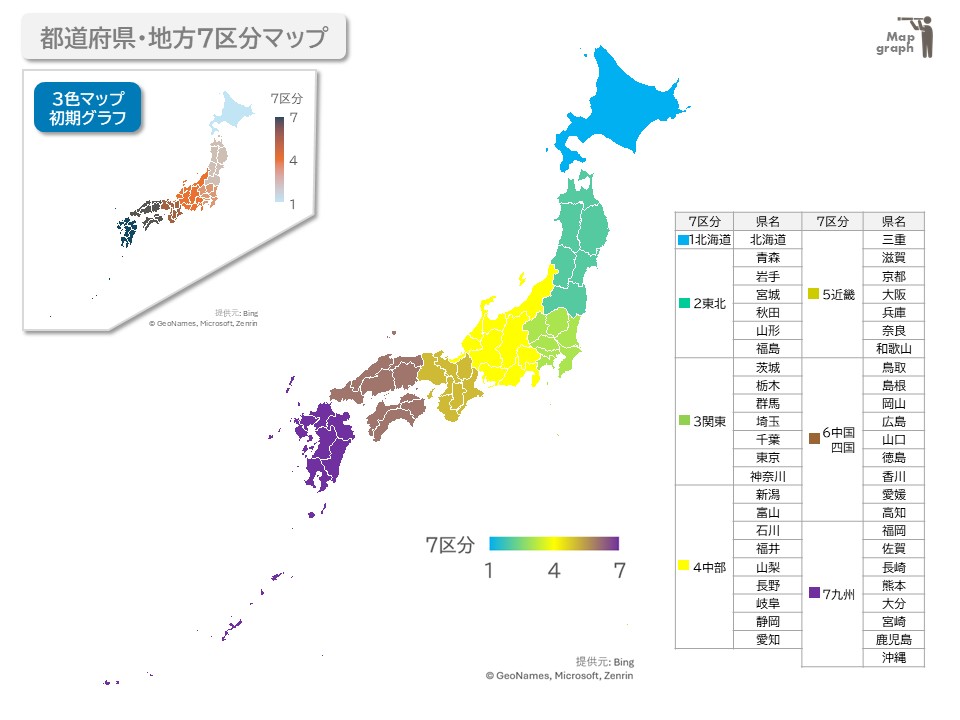

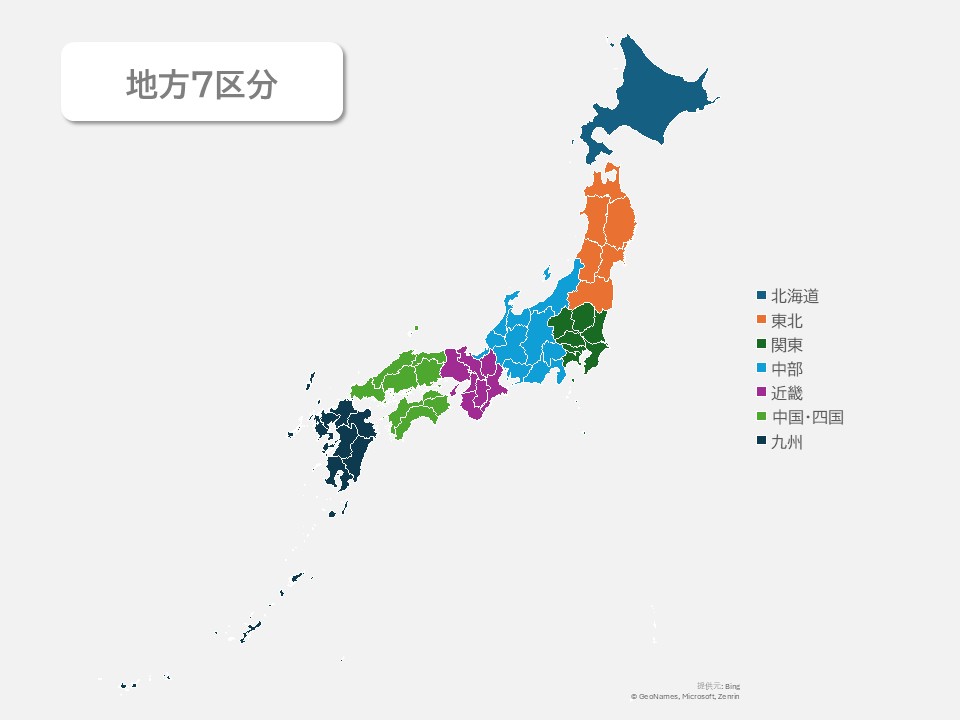

47都道府県を地方7区分、8区分、9区分、及び11分類にした場合の色の選択例を見てみましょう。設定色選び方で区分の見やすさが変わります。

尚、マップグラフでの欠点である都道府県の面積の大小での色の判別難さをいかに克服するかも色選定の大きな課題です。特に沖縄県の色をどうするかがポイントになります。作成されたマップグラフで沖縄の色が分かるか見てみましょう。

地方7区分マップ

地方区分で一般的な7区分です。

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州の7区分です。

・最小値1を「薄い青(標準色)」

・中間値4を「黄(標準色)」

・最大値7を「紫(標準色)」

としています。7区分について、北海道を1、中部を中間の4、そして順に九州を7としていますので、中部地方を中心に南と北に色あいが変化しています。

都道府県の系列データに、直接地域名を入力してもその地域名にあわせたマップグラフを作成することができます。一般的には数個の整数値のデータであれば非常に簡便にマップの色塗りが可能となります。

系列データが文字列の場合には、凡例は、最小値、最大値ではなく、その文字列の数にあわせた色塗りになります。

系列の色の変更をする場合には、凡例の色をクリックすることで色の変更が可能です。

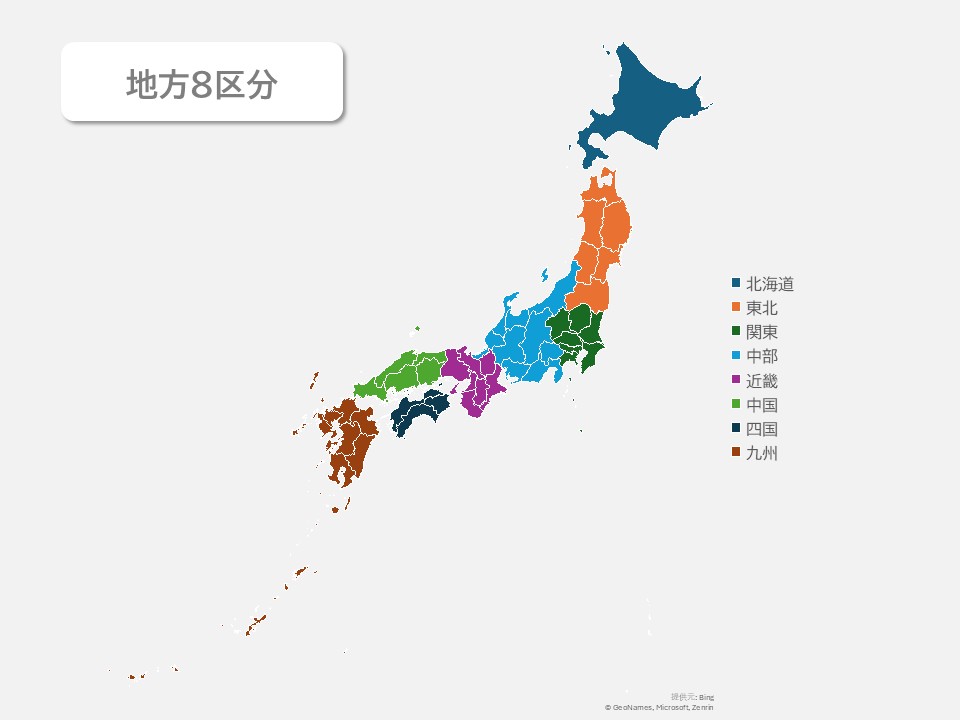

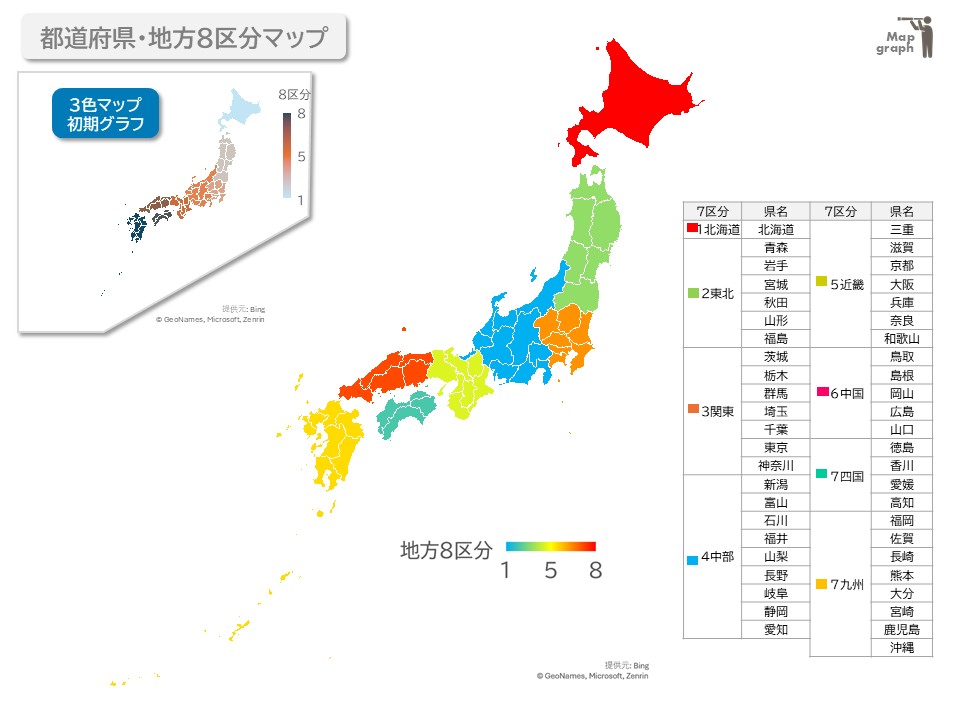

地方8区分マップ

地方8区分は、7区分のうち中国・四国が別の地方区分となります。

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8区分です。

・最小値1を「薄い青(標準色)」

・中間値を「黄(標準色)」

・最大値8を「赤(標準色)」

としています。8地方の系列データの数値は、北海道(8)、東北(3)、関東(6)、中部(1)、近畿(4)、中国(7)、四国(2)、九州(5)としています。

隣り合う地方の数値幅を広く設定することでより濃淡がはっきりしたマップグラフになっています。

・都道府県の系列データに、直接地域名を入力してもその地域名にあわせたマップグラフを作成することができます。一般的には数個の整数値のデータであれば非常に簡便にマップの色塗りが可能となります。

・系列データが文字列の場合には、凡例は、最小値、最大値ではなく、その文字列の数にあわせた色塗りになります。

・系列の色の変更をする場合には、凡例の色をクリックすることで色の変更が可能です。

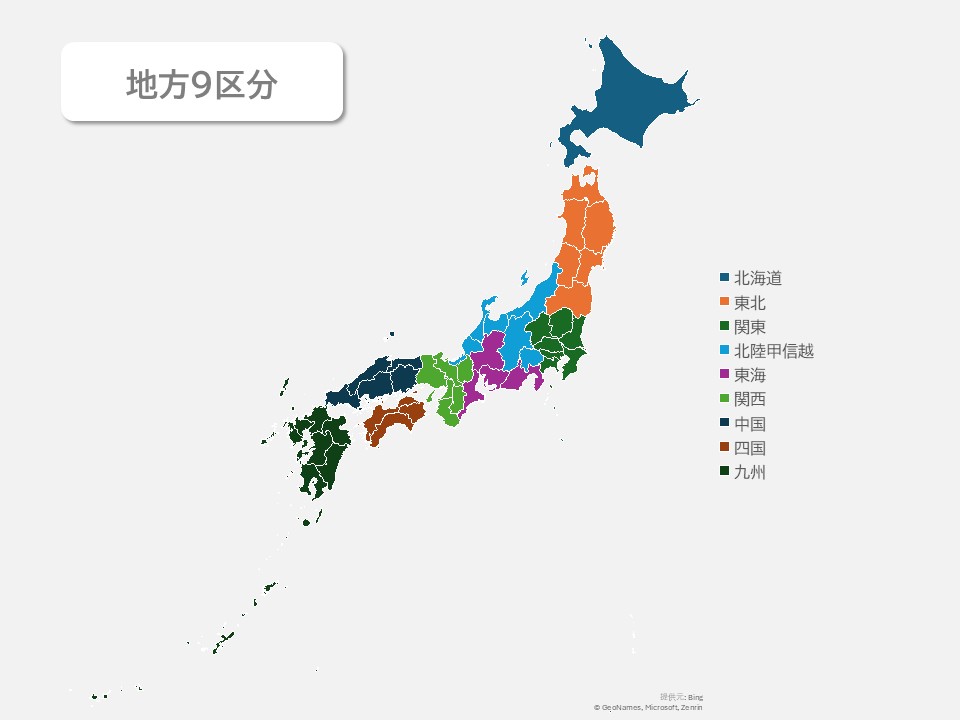

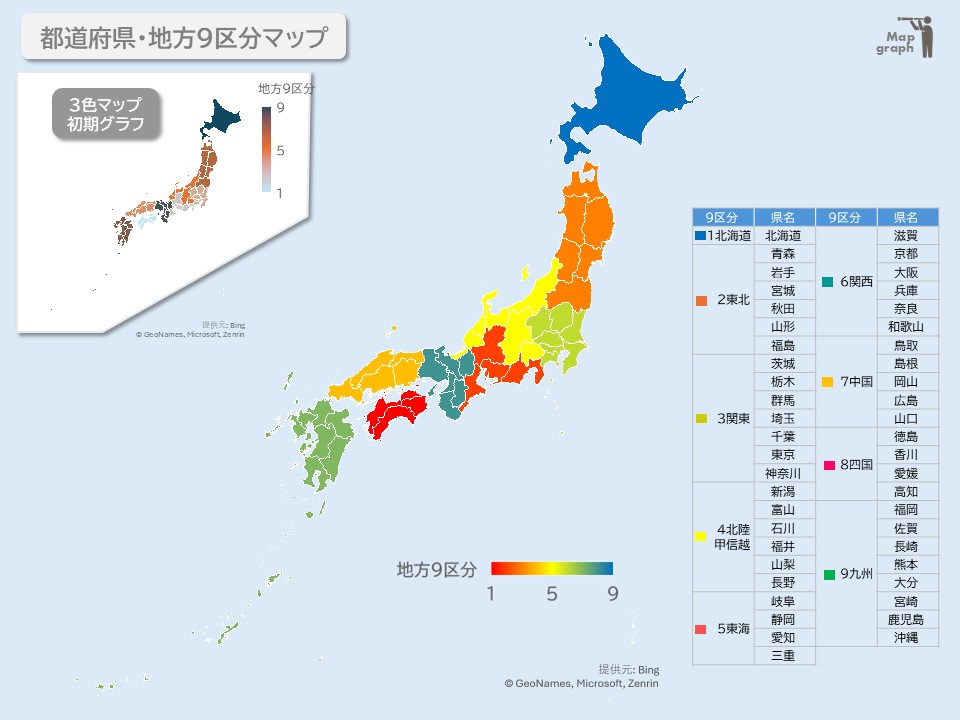

地方9区分マップ

地方9区分は、8区分の中部を北陸甲信越と東海に分けられています。8区分から三重県が近畿から抜けて東海となり、近畿は関西の地方名になっています。

・最小値1を「赤(標準色)」

・中間値5を「黄(標準色)」

・最大値9を「青(標準色)」

としています。9地方の系列データの数値は、北海道(9)、東北(3)、関東(6)、北陸・甲信越(5)、東海(2)、関西(8)、中国(4)、四国(1)、九州(7)としています。

・都道府県の系列データに、直接地域名を入力してもその地域名にあわせたマップグラフを作成することができます。一般的には数個の整数値のデータであれば非常に簡便にマップの色塗りが可能となります。

・系列データが文字列の場合には、凡例は、最小値、最大値ではなく、その文字列の数にあわせた色塗りになります。

・系列の色の変更をする場合には、凡例の色をクリックすることで色の変更が可能です。

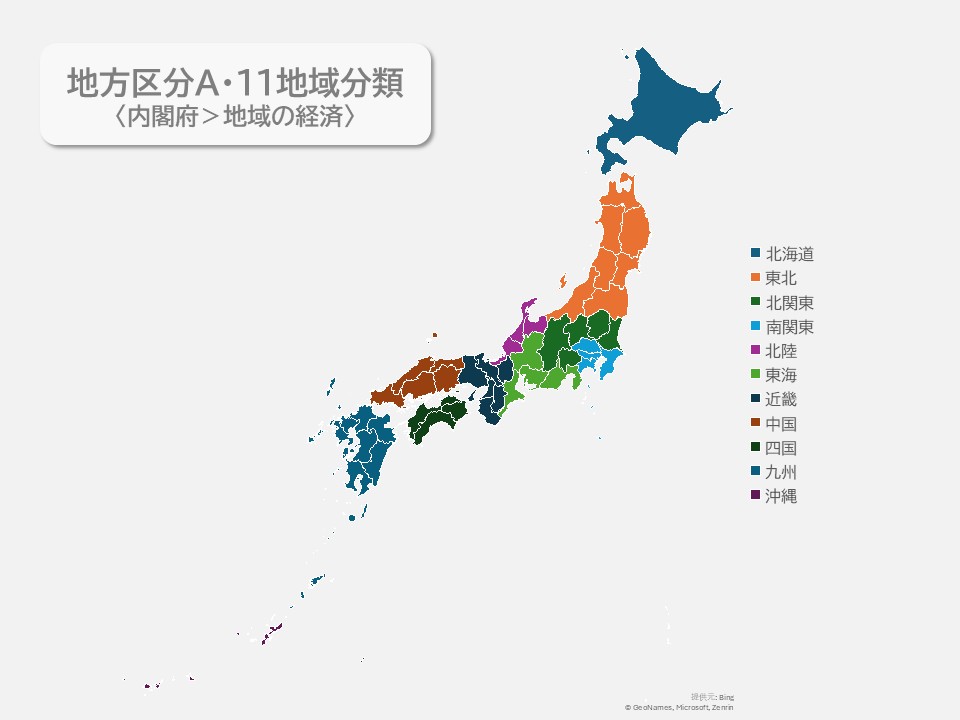

地方11分類マップ

内閣府の地方経済の地域区分として、地方区分A(11地域分類、10地域分類)、地方区分B(10地域分類のうち新潟、静岡を関東、福井を近畿としている)、そして地方区分C(新潟を北陸とした11分類と、そのうち南関東と北関東を関東とした10分類)があります。

このうち地域区分Aの11地域分類をマップグラフにしています。

・最小値1を「黄(標準色)」

・中間値6を「赤(標準色)」

・最大値11を「薄い青(標準色)」

としています。

・都道府県の系列データに、直接地域名を入力してもその地域名にあわせたマップグラフを作成することができます。一般的には数個の整数値のデータであれば非常に簡便にマップの色塗りが可能となります。

・系列データが文字列の場合には、凡例は、最小値、最大値ではなく、その文字列の数にあわせた色塗りになります。

・系列の色の変更をする場合には、凡例の色をクリックすることで色の変更が可能です。

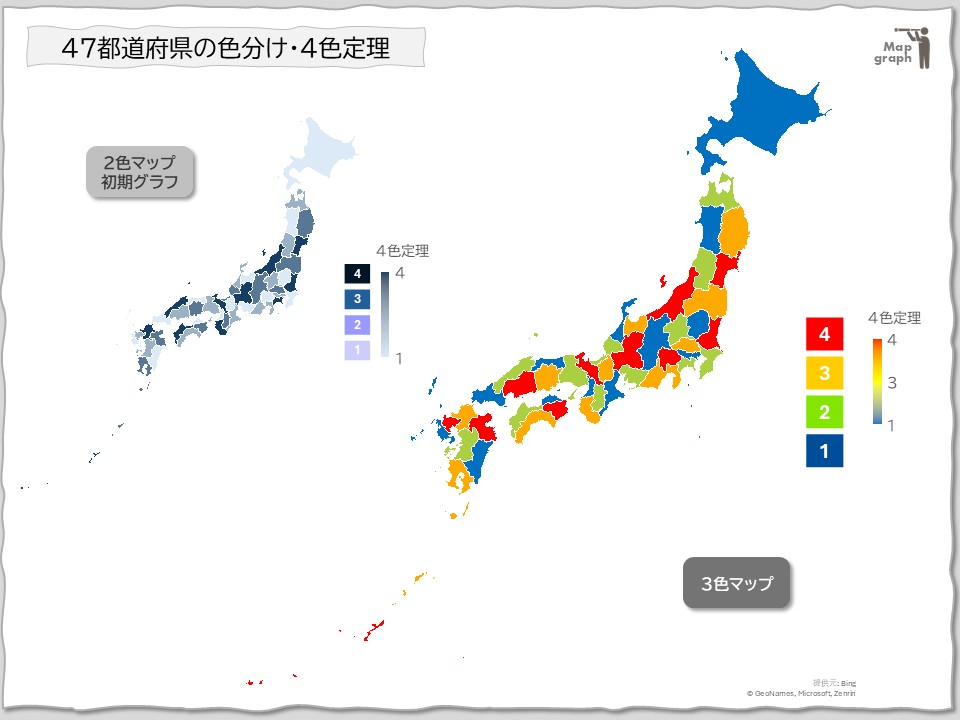

都道府県の色分け・4色定理

平面の地図の色塗りには4色定理があります。「平面上のどんな地図であっても、隣り合う領域を異なる色で塗分けるには4色あれば十分である」というものです。

47都道府県の色塗りは比較的簡単な色塗りですが、皆さんもチャレンジしてみてください。

3色マップの設定は、

・最小値1を「青(標準色)」

・中間値を「黄(標準色)」

・最大値4を「赤(標準色)」

としています。

2025年参議院選挙・比例代表得票率マップグラフいろいろ

2025年7月開票の参議院選挙は政権選択選挙と言われました。

最終的に得票数2%以上の政党は11政党になりましたが、党派別の都道府県別比例代表得票率をマップグラフにすると、各党の特徴がわかります。

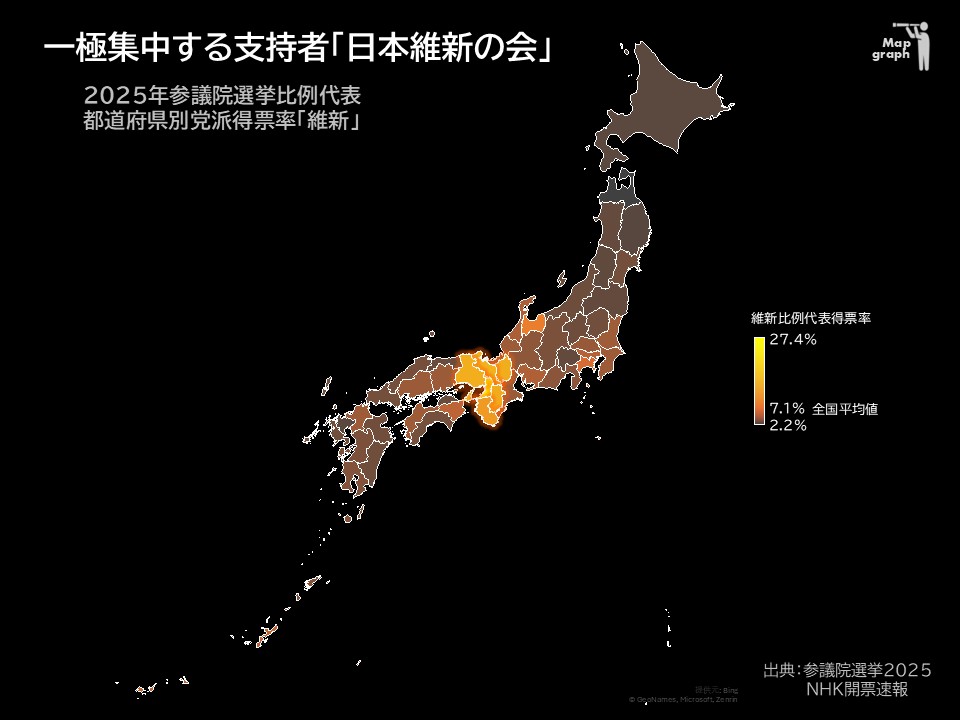

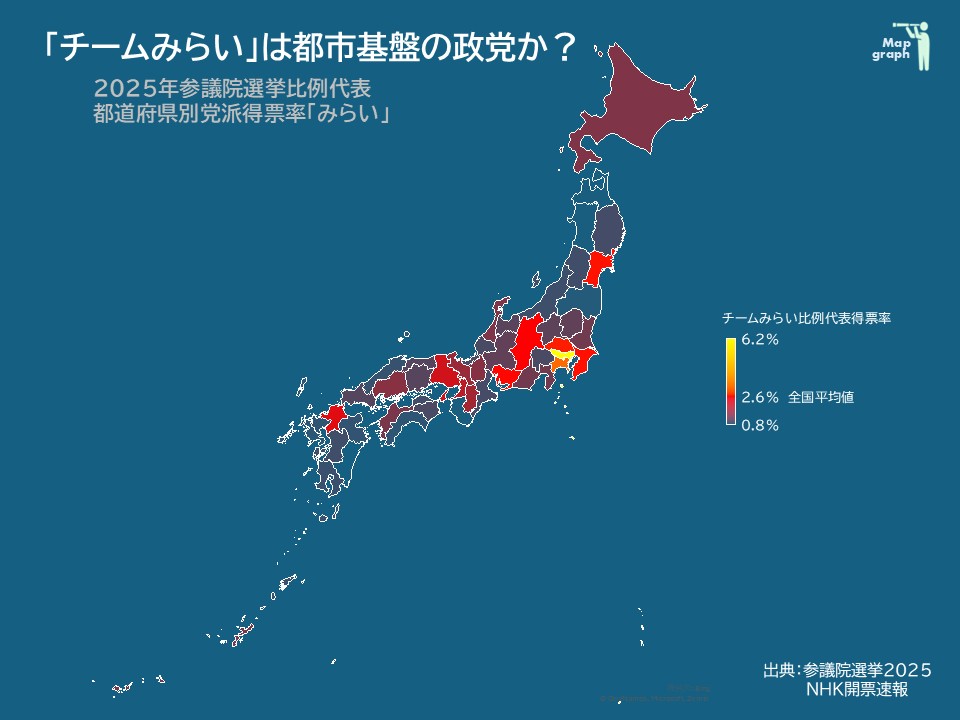

各政党になかで、特徴的な「維新」と「みらい」の得票率を見てみましょう。

一極集中する支持者「日本維新の会」

夜中に浮かぶ日本列島の灯りをイメージして、「維新」の都道府県別比例代表の得票率をマップグラフにしてみました。

3色マップの設定は、

・最小値を「黒、テキスト1、白+基本色25%」

・中間値を全国平均として、色を「オレンジ、テキスト2」

・最大値を「黄(標準色)」

としています。

デザインの背景を「黒、テキスト1」としています。背景を黒色とすることで、奄美・沖縄や、伊豆や小笠原諸島が明確に分かるマップグラフになっています。

尚、最小値を背景と同じ黒色にしていないのは、最小値が2.2%と得票率があるためです。

都市基盤の政党か?「チームみらい」

今回の選挙では、選挙公示直前に立党した「チームみらい」が政党要件を超える2.6%の得票率を獲得しています。

3色マップの設定は、

・最小値を「濃い青(標準色)」

・中間値を全国平均として、色を「赤(標準色)」

・最大値を「黄(標準色)」

としています。

また、背景色を最小値と同じ「濃い青(標準色)」としています。

このマップグラフでは、最小値と背景色を同一の「濃い青(標準色)」としています。「みらい」の県別得票率が1%未満の県は6県となっていますので、その該当県は背景(海)の色と同一色になっています。探してみてください。

人口に関する都道府県マップグラフ

都道府県別のマップグラフで最も使われているデータは人口に関するデータかもしれません。

ここでは、人口データのマップグラフいろいろを見てみましょう。

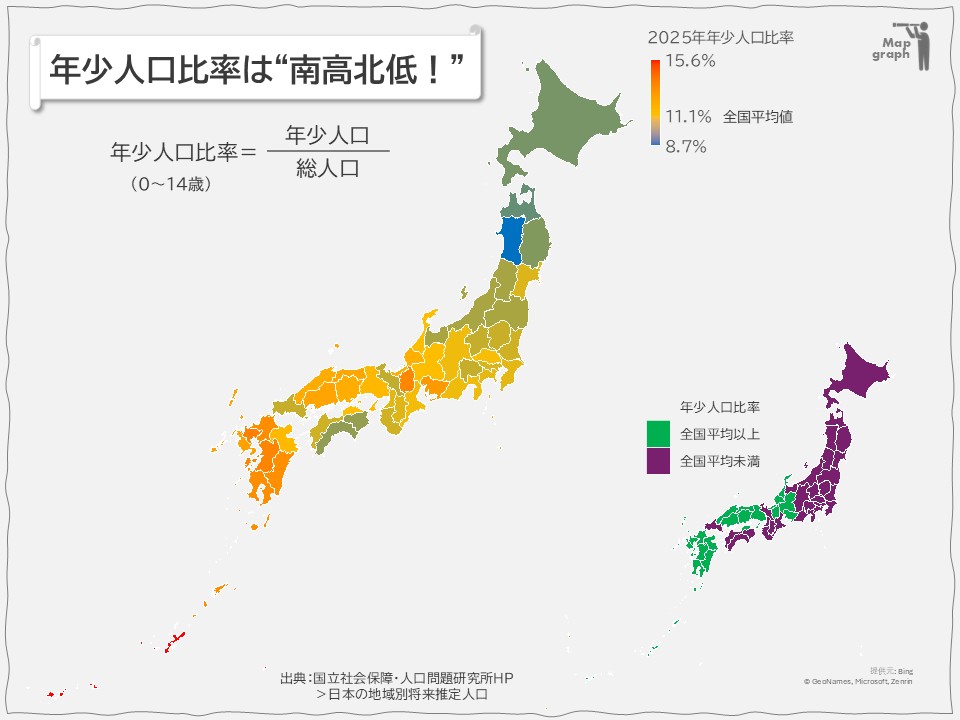

年少人口比率は南高北低!

少子化といわれています。しかし、その傾向は全国一律では無いようです。

2025年における都道府県別の総人口にしめる年少人口(0~14歳)の割合をマップグラフにしています。

左中央の3色マップの設定は、

・最小値を「青(標準色)」

・中間値を全国平均として、色を「オレンジ(標準色)」

・最大値を「赤(標準色)」

としています。

また、背景色を「白、背景1、黒+基本色5%」としています。

右下2色マップは、

・最大値を「プラム、アクセント5、黒+基本色50%」

・最小値を「緑(標準色)」

としています。

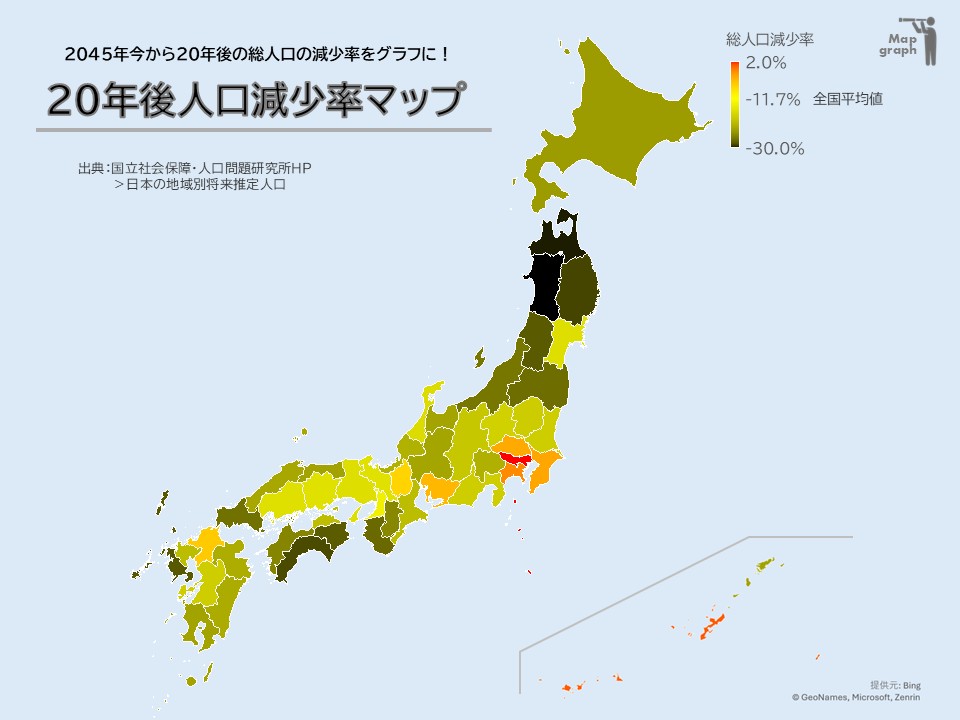

2045年の総人口は現在から▲11.7%へ

20年後に人口減少が最も進む秋田県は2025年比で▲30.0%です。

それに続く都道府県はどこでしょうか?

左中央の3色マップの設定は、

・最小値を「黒、テキスト1」

・中間値を全国平均として、色を「黄(標準色)」

・最大値を「赤(標準色)」

としています。

また、背景色を「濃い青、テキスト2、白+基本色90%」としています。

この3色マップグラフで、奄美・沖縄を別図として列島の右下に配置して、北海道から九州のエリカをチャートの中で大きく表示しています。

人口減少が最も少ないのは、20年後に人口増加する東京都の+2.0%ですが、次が微減の沖縄県の▲3.0%となっています。沖縄県を列島の右下に配置することで沖縄の赤色が目立ってきています。マップグラフでの一工夫です。

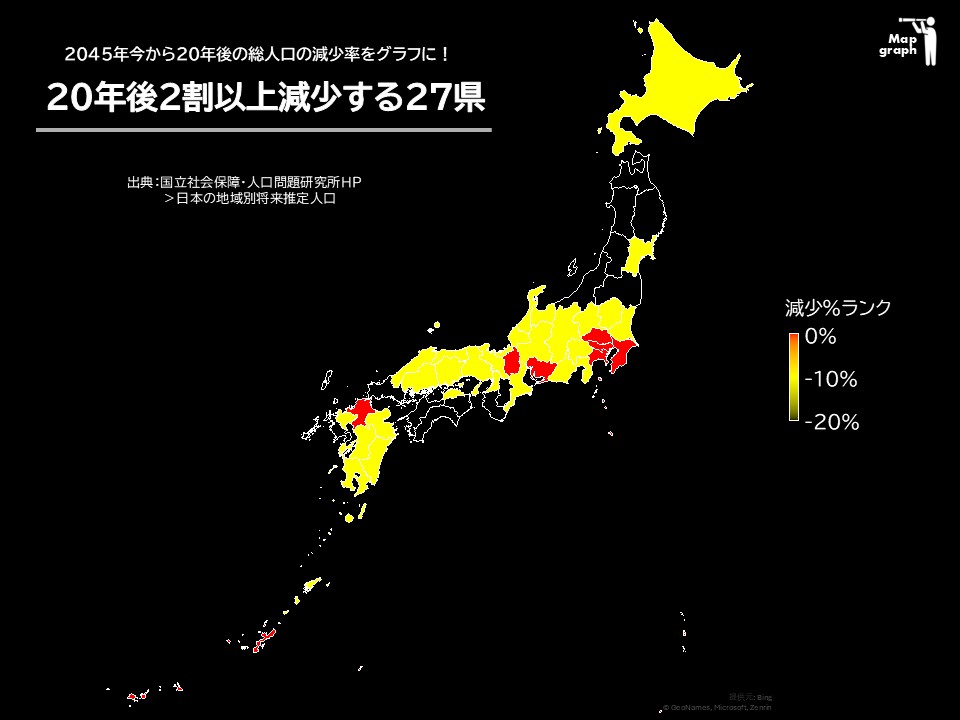

20年後総人口が2割以上減少する県は27県に!

2025年から20年後の2045年に総人口はどうなるのか?

20年後に、(1)▲20%以上、(2)▲20%未満▲10%以上、(3)▲10%未満、の3分類に分けたマップグラフを見てみましょう。

3色マップの設定は、

・最小値を「黒、テキスト1」

・中間値を全国平均として、色を「黄(標準色)」

・最大値を「赤(標準色)」

デザインの背景を「黒、テキスト1」としています。背景は最小値と同色です。

〈出典〉国立社会保障・人口問題研究所HP>日本の将来人口推計

サイトURL:日本の地域別将来推計人口 令和5(2023)年推計|国立社会保障・人口問題研究所

〈利用と加工〉人口動向ラボが2025年8月18日に利用し、グラフ加工しています。