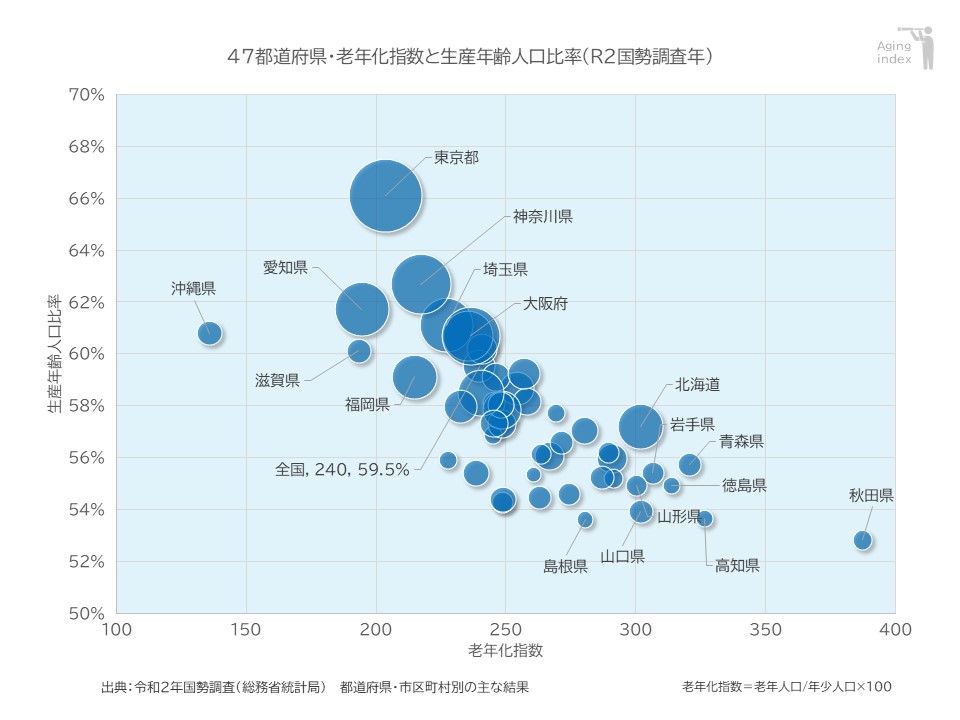

1枚で知る都道府県のポジション

老年化指数は、年少者(0~14歳)に対する老年者(65歳以上)の指数です。

この指数と生産年齢人口(15~64歳)の総人口に占める割合との関係をみると、興味深いチャートになります。

老年化指数の最小は沖縄県、最大は秋田県

この散布図(バブルチャート)は、直近に行われた令和2年(2020年)国勢調査の結果をもとに作成しています。

この年の全国の老年化指数は240、生産年齢人口比率59.5%です。

国内は2008年に人口のピークを迎えていますが、その後人口が増加した県は8都県(※1)です。

この8都県は、老年化指数が全国平均以下であり、生産年齢人口比率も全国平均を超える都県(1県を除く※2)ですので、チャートの左上の群に位置する都県となっています。

沖縄県は老年化指数136と最も小さな県であり、年少者1名に対して老年者が1.36人の社会です。

一方、老年化指数が387と最も大きな県は秋田県です。秋田県は、年少者1名に対して老年者が3.87倍、おおよそ4人いる社会となっています。

東京は、チャートでは最も上に位置しています。老年化指数は204で、年少者1名に対して老年者2名がいる社会ですが、生産年齢人口が66.1%と最も高い都道府県となっています。

老年化指数と生産年齢人口比率は弱い負の相関があるように見えます。

秋田県は老年化指数が最も高い県ですが、生産年齢人口比率が52.8%と最も低い県でもあります。

2024年の日本の老年化指数は、チャートの2020年から進んで260を超えており、将来は400を超えると予測されています。

老年化指数は、年少者に対する老年者の指数です。

高齢化社会の一つの指標ですが、自分県はどの辺に位置するか一度見てみましょう。

※1:2008年から2022年まで、人口増加した県は、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、沖縄、福岡です。(チャートでは千葉の表記が抜けていますが、大阪を示す円と重なっています)

※2:生産年齢人口比率の全国平均59.5%より福岡県が59.1%で、やや下回っています。尚、60%を超える県は、福岡を除く7都県のほかは、大阪府60.7%、宮城県60.1%のあわせて9都府県となっています。

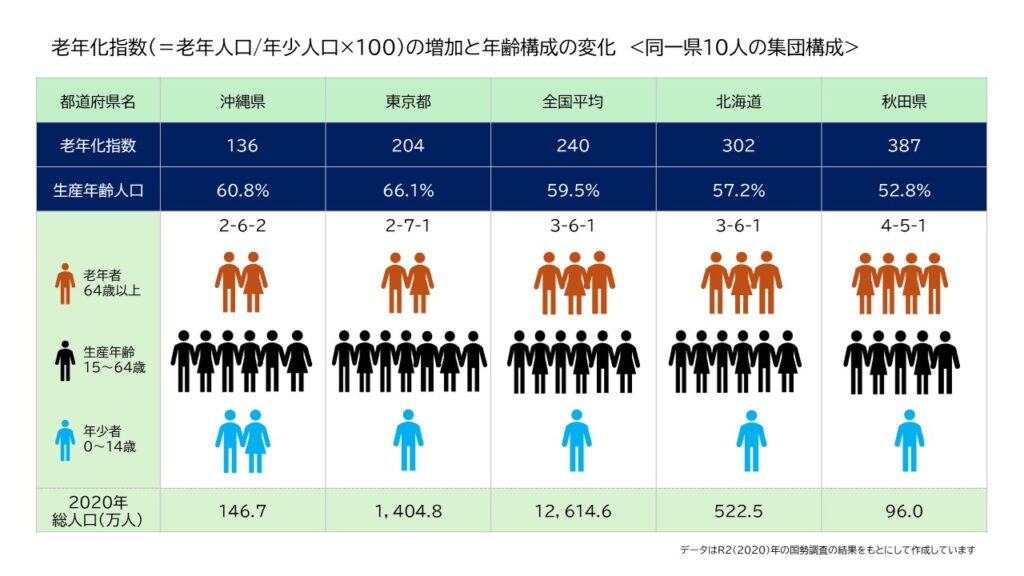

同一県人10人の集団構成を比べました

沖縄県と秋田県の違いは何でしょう。

10人の同県人集団をでは、生産年齢人口は6人、5人で大きな差はありません。

従属人口(年少人口+老年人口)を比べると4人と5人です。

教育に係る年少者、福祉に係る老年者の差異と考える視点といえるでしょう。

47都道府県名の分布

総務省統計局〉令和2年国勢調査・調査の結果 サイトURL https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka.html

出典データを2024年5月28日の利用してグラフ等を加工作成しています。

1枚の写真 都心のある風景