国連人口局(Population Dvision)による世界人口推計は、昨年2024年7月に2024年版(WPP2024)が公表されています。1948年に推計が公表され、WPP2024は28回目にあたります。尚、前回は2022年版です。

2100年日本の人口は、約4割減少の7,684万人へ

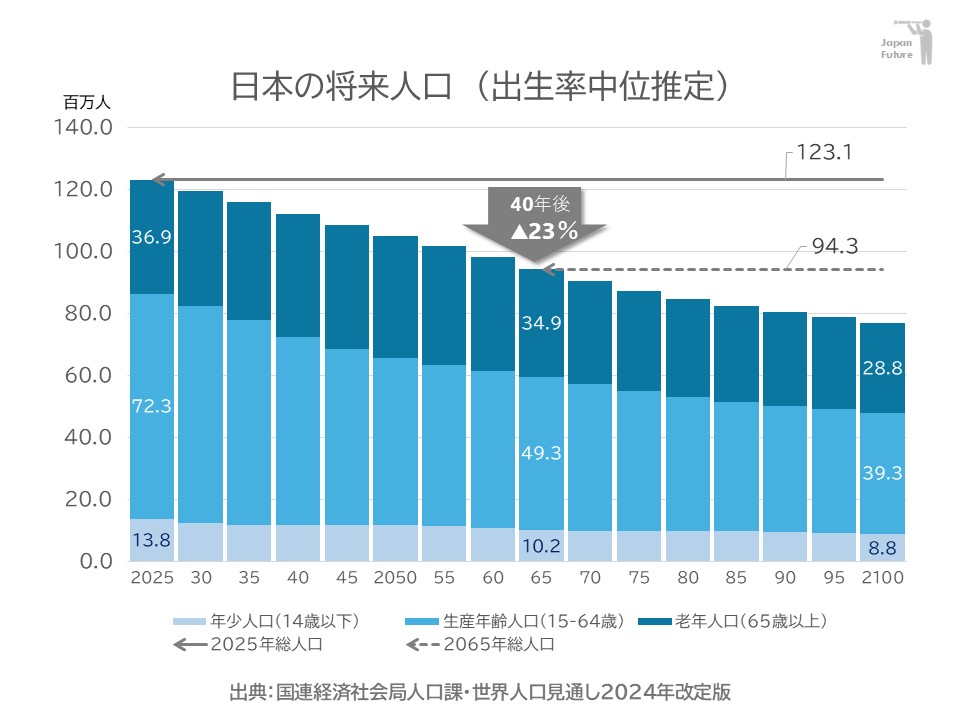

国連による2100年までの日本の総人口推計のうち6つのシナリオを示しています。

国連による日本の総人口は

・2024年(7月1日):1億2,375.3万人

と推計されています。

尚、総務省統計局R7.4.14公表の総人口推計は

・2024年(10月1日):1億2,380.2万人

となっています。

今世紀末、日本の総人口は、中位推計(Medium fertility variant)で

・2100年:7,684.6万人(2024年比▲38%)

出生率低位推計(Low fertility variantt)では

・2100年:5,342.1万人(2024年比▲57%)

の見通しです。

低位推計での、2100年の人口は1916年(大正5)頃の人口規模となります。

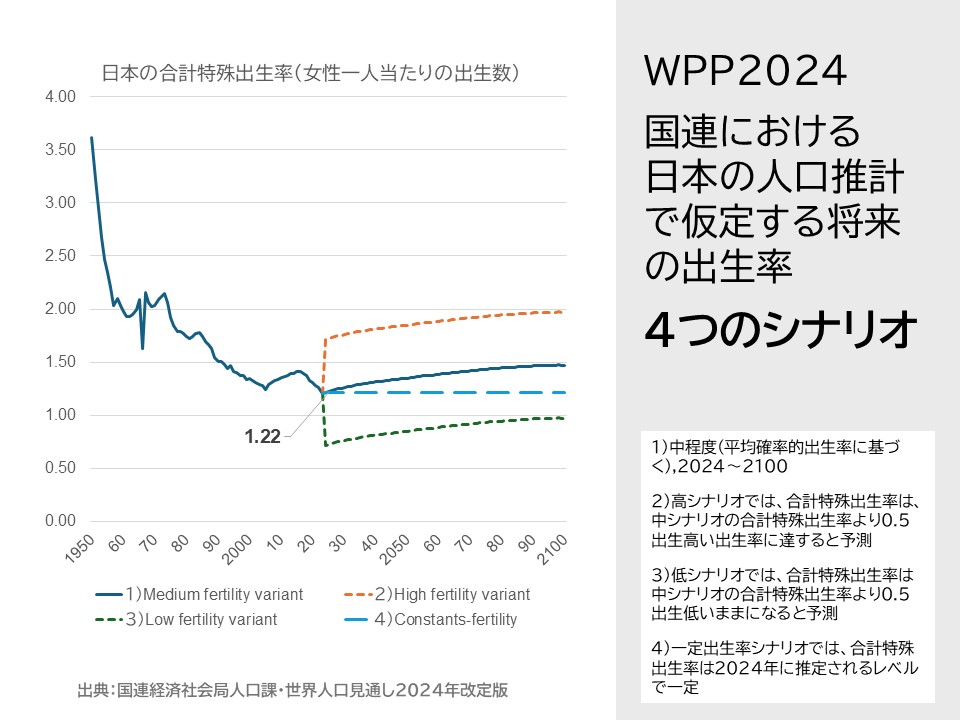

国連中位推計の2024年合計特殊出生率は1.22としています。

厚生労働省によるR6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の合計特殊出生率は

・令和5年(2023)確定値1.20、

・令和6年(2024)概数1.15、となっています。

この日本の直近値をみると、国連の中位人口推計は楽観的であり、出生率低位推計のグラフのラインに近づいていくように思われます。

推計シナリオとして、出生率、死亡率及び移民動向などの条件設定を行って12通りのシナリオを公表していますが、このグラフではこのうち6通りのシナリオをグラフにしています。

この将来人口グラフに仮定されている6つのシナリオの内容を下表に示します。

| 出生率の仮定に関する予測シナリオ(死亡率、国際移住は6以外は中程度で仮定) | |

| 1)Medium fertility variant, 2024 – 2100 | 中程度シナリオの予測:出生率、死亡率、国際移住の将来のレベルを予測には、確率論的方法を使用し、各変数の変化の歴史的変動性に基づく予測の不確実性を反映している。 |

| 2)High fertility variant, 2024 – 2100 | 高シナリオでは、合計特殊出生率は、中シナリオの合計特殊出生率より0.5出生高い出生率に達すると予測れます。 |

| 3)Low fertility variant, 2024 – 2100 | 低シナリオでは、合計特殊出生率は中シナリオの合計特殊出生率より0.5出生低いままになると予測れます。 |

| 4)Constant-fertility variant, 2024 – 2100 | 一定出生率シナリオでは、合計特殊出生率は2024年に推定されるレベルで一定に保たれて予測れます。 |

| 5)Instant-replacement-fertility variant, 2024 – 2100 | 即時置換シナリオでは、各国の出生率は、2024年以降の純再生産率を1.0にするために必要なレベルに設定されます(生殖年齢までの生存を考慮した後)。出生率は、正味再生産率が常に1に等しいままになるように、予測期間にわたってわずかに変動するため、長期的には人口の置換が保証されます。 |

| 6)Momentum variant (instant-replacement-fertility, constant-mortality and zero-migration), 2024 – 2100 | モメンタムシナリオは、年齢構成が長期的な人口変動に与える影響を示しています。このシナリオは、即時置換出生率シナリオ、定常死亡率シナリオ、およびゼロ移住シナリオという3つの既存のシナリオの要素を組み合わせたものです。 |

国連WPP2024のデータで示される日本の合計特殊出生率を1950年以降2100年までの推計をグラフにしています。

日本の将来人口予測のキーである出生率は、中程度シナリオから低出生率シナリオの中間になるでしょう。

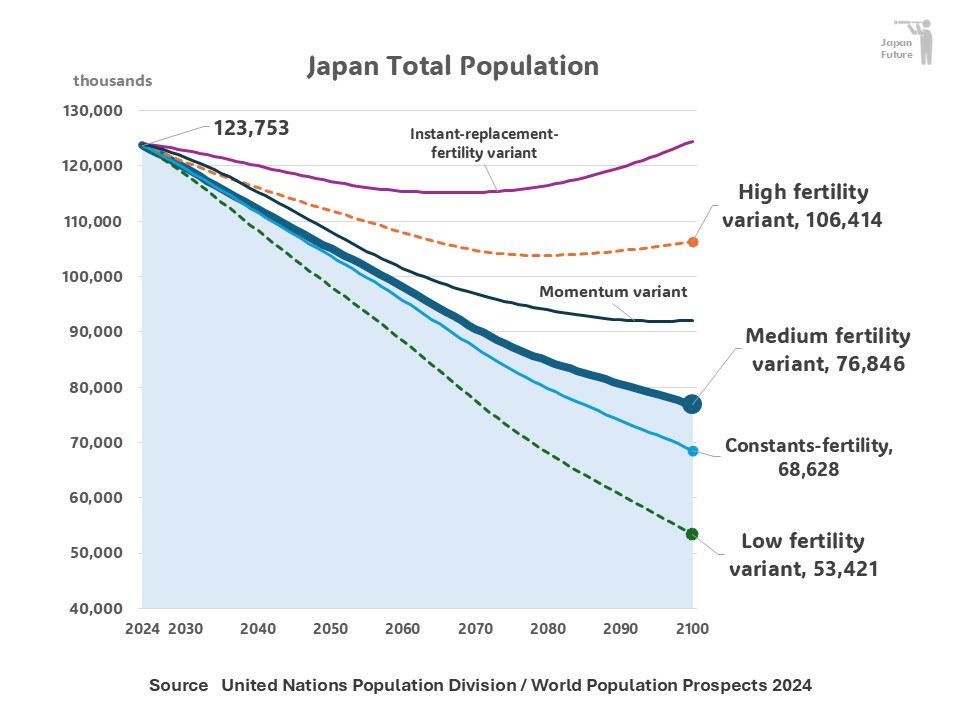

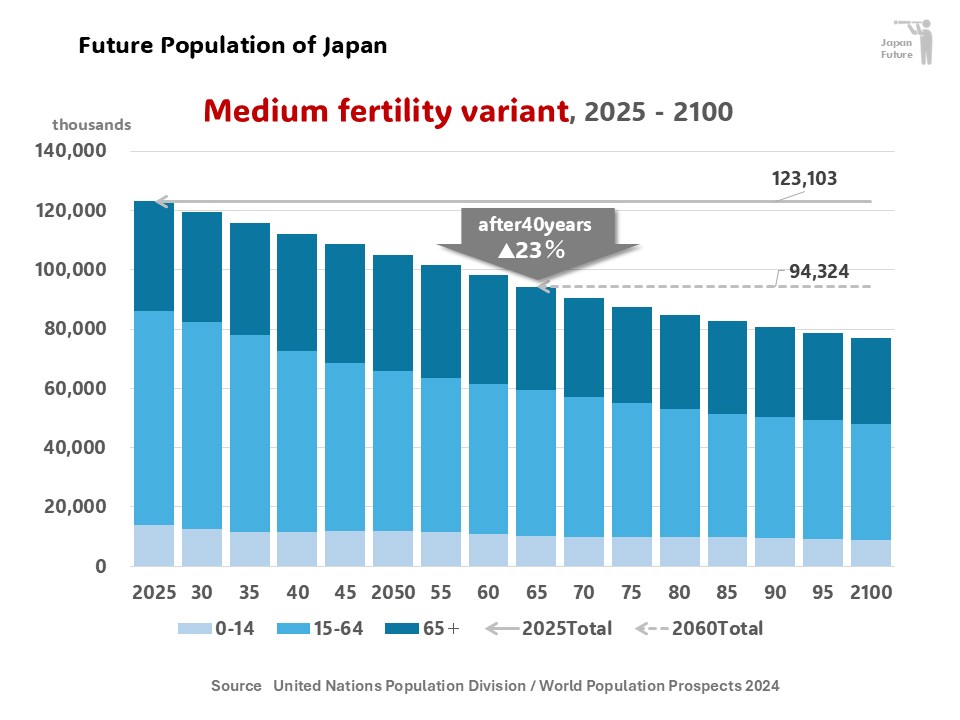

出生率中程度シナリオ:40年後▲23% 9,432万人へ!

〈出生率中位推定〉

40年後の2065年、総人口は1億人を割り込んで94.3百万人になる見込みです。

年少人口は、

▲3.7百万人(▲27%)

生産年齢人口は、

▲23.1百万人(▲32%)

老年人口は、

▲2.1百万人(▲5.6%)

となる見込みです。

老年人口も2044年をピークに減少する見込みです。

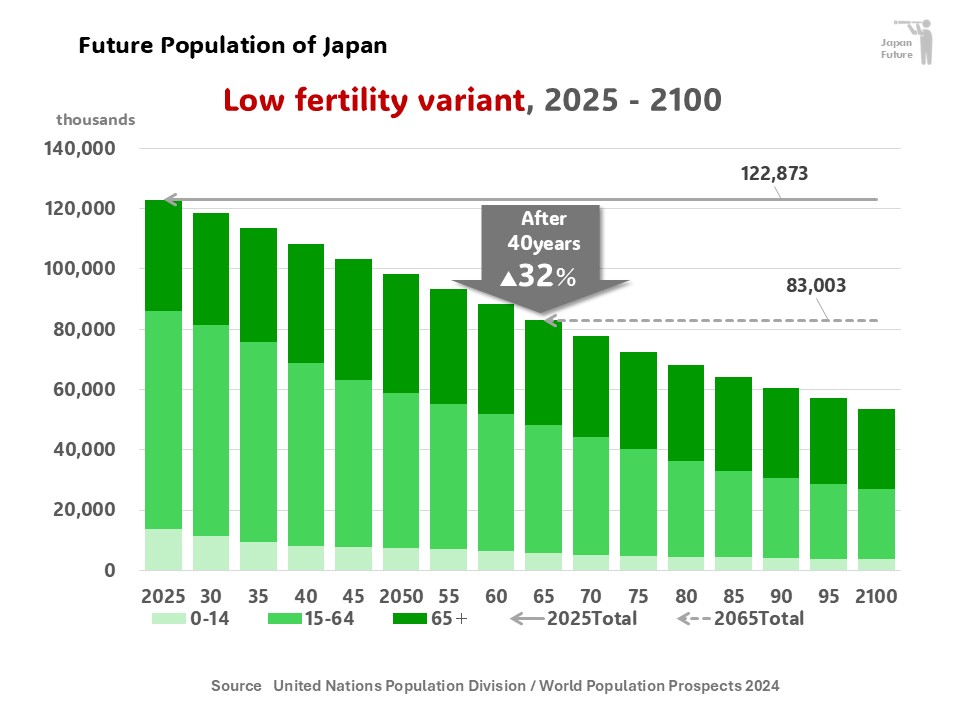

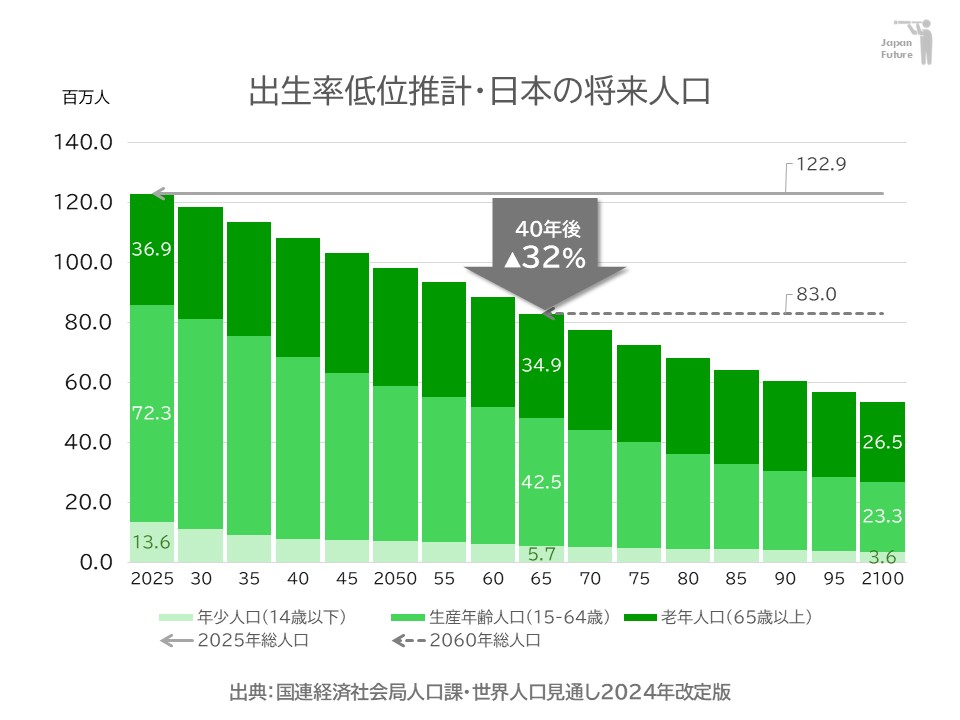

低出生率シナリオ:40年後▲32%、8,300万人へ!

〈出生率低位推定〉

40年後の2065年、総人口は83.0百万人になる見込みです。総人口は3割強の減少ですが、生産年齢人口は4割強の減少、年少人口は6割弱の大幅な減少の見込みです。

年少人口は、

▲7.9百万人(▲58%)

生産年齢人口は、

▲29.9百万人(▲41%)

老年人口は、

▲2.1百万人(▲5.6%)

となる見込みです。

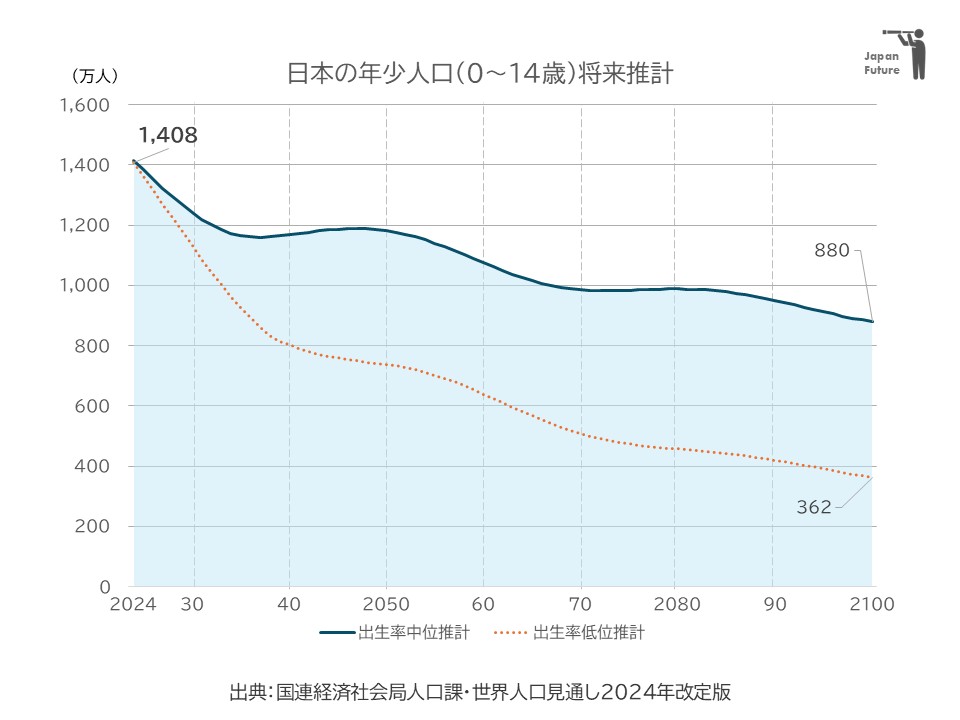

出生率低下は、年少人口減少に直結!

年少人口将来推計:中学生以下の子供が半分になる時代へ!

中学生以下の年齢層である年少人口(0-14歳)は、出生率の低下に伴い、人口減少に直結しています。

2024年時点で、年少人口の総人口に占める割合(年少人口比率)は11.4%です。日本では10人の集団に1名程度の年少者がいる社会です。

2100年の年少人口は

中位推計‥880万人(2024年比▲37.5%)

低位推計‥362万人(同比▲74.3%)

の見通しです。

低位推計では現在の4分の1と大幅な人口減となる見込みです。

中学生以下の人口が半減する社会はそこに来ています。

2100年時点の年少人口比率は中位推計で11.4%、低位推計で6.8%です。

中位推計では現在の10人中に年少者1名がいる状況には変わりはありません。

これは年少人口とともに生産年齢人口が減少し総人口が大幅に減少するためです。

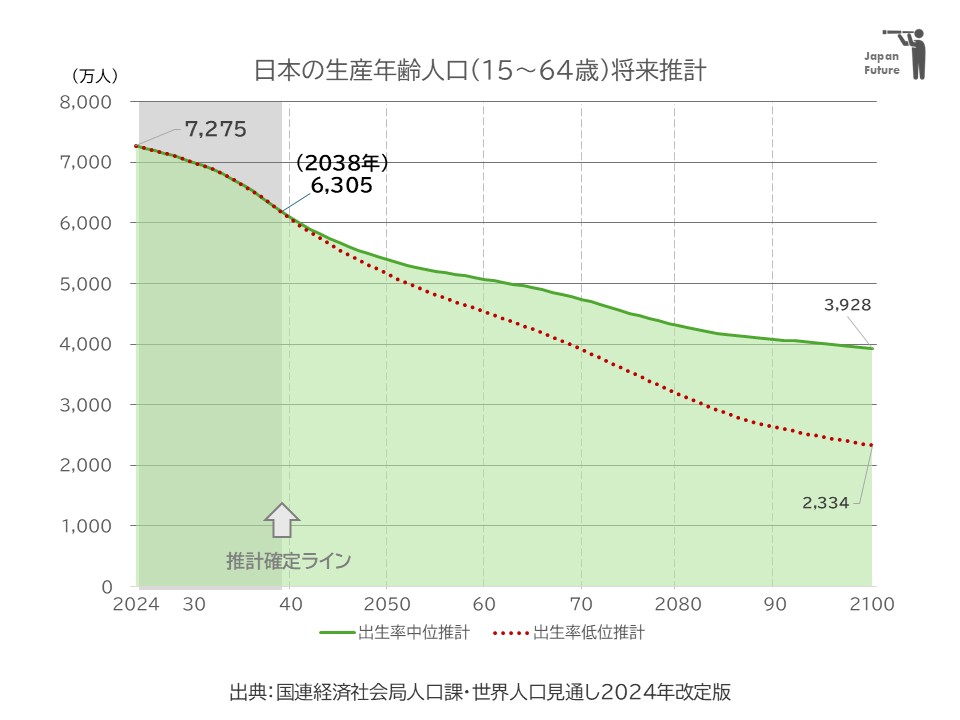

生産年齢人口将来推計:2100年労働の中心人口層は半減へ!

生産年齢人口(15~64歳)の将来人口の見通しです。

現在では、日本のGDPに寄与する実際の生産年齢相当の人口は20歳前後から70歳前後までかもしれません。

とは言え、この生産年齢人口層のボリュームの変化は20~69歳層と5年ズレと同相でしょう。

2100年生産年齢人口は3,928万人(2024年比▲46.0%)となり現在より約半減する見通しです。

出生率低位推計では2,334万人(同▲67.9%)の約1/3となると推計されています。

15-64歳の生産年齢人口は14年先まで確定しています。

すなわち2038年に6,305万人(2024年比▲13.3%)にまで減少します。

そして、その後は現在の出生率の値からは、この生産年齢人口は低位推計のラインに近づく可能性があります。

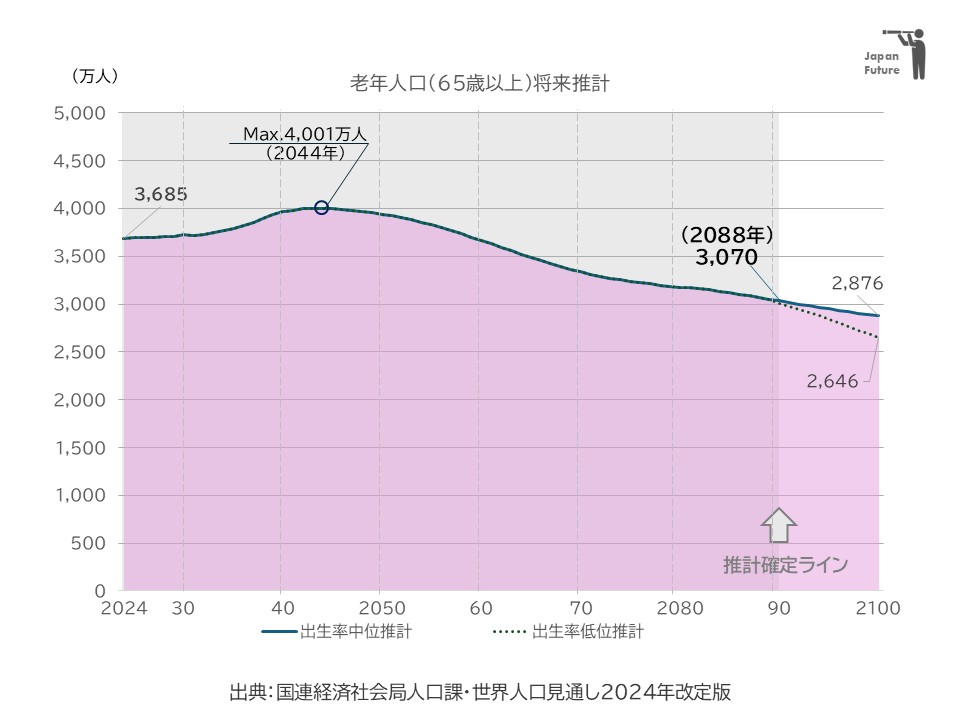

老年人口将来推計:65年先まで確定した老年者人口!

2024年の老年人口(65歳以上)は3,685万人で、総人口に占める割合(老年人口比率)は29.8%となっています。

65歳以上の推計人口は、今から65年後の3070年までは確定した人口増減といっていいでしょう。

老年人口は、20年後の2044年に4,001万人となりピークを迎えますが、その後漸減していき、3070年には3,070万人となります。

この時点の老年人口比率は36.8%と約4割弱がシニア人口となる見通しです。

2024年と2100年の中位推計将来人口見通し(再掲)

・年少人口:2024年‥1,415万人

2100年‥879万人(2024年比▲37.8%)

・生産年齢人口:2024年‥7,275万人

2100年‥3,928万人(同▲46.0%)

・老年人口:2024年‥3,685万人

2100年‥2,876万人(同▲22.0%)

・総人口:2024年‥1億2,375万人

2100年‥7,684万人(同▲37.9%)

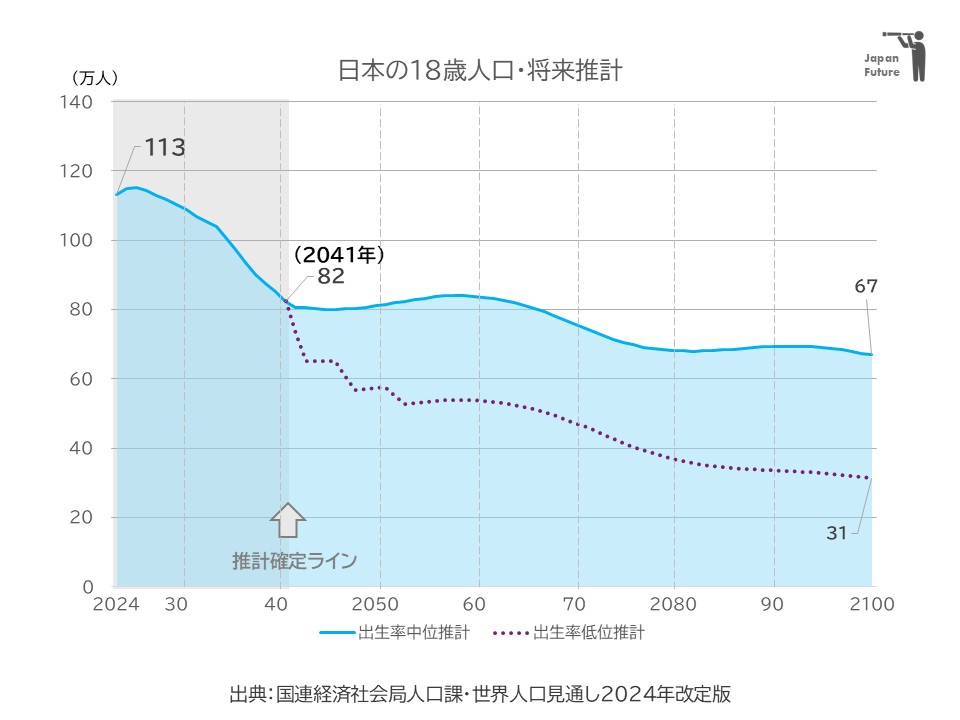

18歳人口将来推計:大学生が半減する時代はそこにきている!

日本の人口推計のうち、18歳人口の将来見通しをみてみましょう。

2024年度の大学(学部)進学率は59.1%(※1)となっています。

進学率は過去最高となっていますが、都道府県別を見ると進学率は高止まりつつあり、18歳人口の将来人口推移は大学を中心とした高等教育機関に大きな影響を与えるでしょう。

※1)文部科学省公表令和6年度学校基本調査(確定値)

日本の18歳人口のピークは1992年の205万人です。

2024年の18歳人口は113万人と推計されピーク時の約半分になっています。

18歳人口の将来推計も18年先までは確定された人口推移です。

2041年18歳人口は82万人となり、2024年比で▲27.4%と今から急減していきます。

出生率中位推計では、この18歳80万人台人口が2040年代から30年ほど継続すると推計していますが、出生率低位推計では、2041年以降さらに急減して2048年には60万人を割り込み2050年代には50万人台になると推計されています。

18歳人口が現在の100万人台から50万人台に半減する時代はすぐそこにきています。

2041年までの人口減少は急激であり、この確定した将来を踏まず運営する大学関連の組織体は生き残っていくことはできないでしょう。

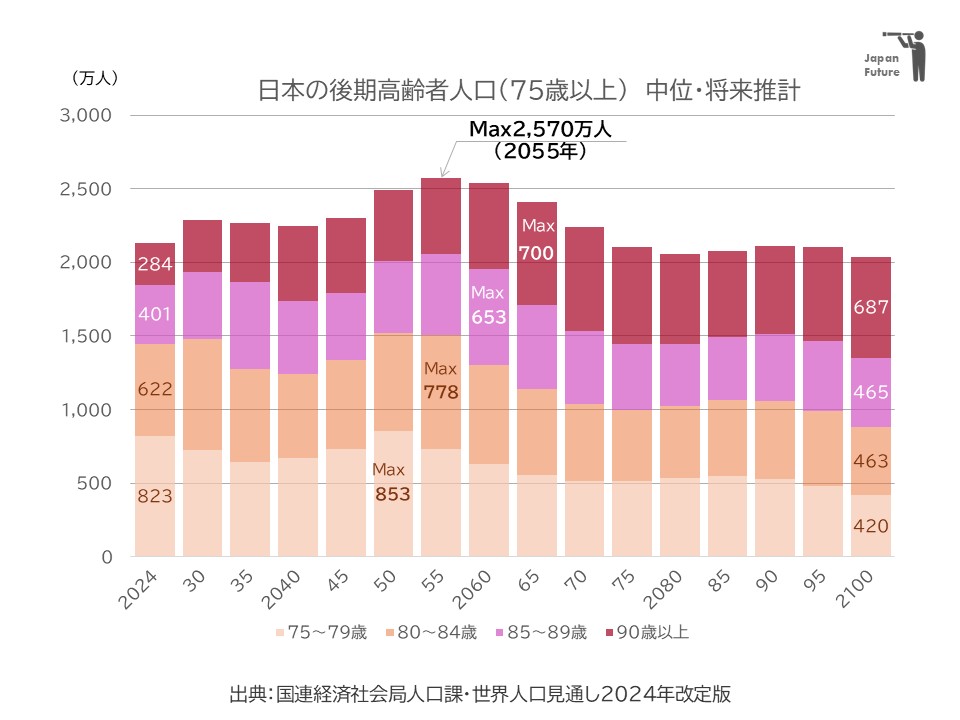

75歳以上人口将来推計:確定している2100年の人口2千万人!

2024年の出生数は確定しています。

75年後の2100年の75歳以上の人口は今後の出生率の変化に影響を受けない人口層です。

75歳以上の将来推計は、推計でなくほぼ確定といえるでしょう。

75歳以上人口の将来推計では

・2024年‥2,130万人

・2055年‥2,569万人(将来ピーク)

↑2024年比+20.6%

・2100年‥2,036万人

↑2024年比▲4.4%

となっています。

75歳以上の人口は2055年にピークを迎えますが、これは団塊ジュニア世代の人口増によるものです。75-79歳のピークが2050年、80-84歳ピーク2055年、85-89歳ピーク2060年、そして90歳以上のピーク人口が2065年となっているのも団塊ジュニア世代の影響によるものです。

75歳人口は総人口1億2.3千万人の中で2千万人を超えていますが、2100年に総人口が約4割減少した7.6千万人の中で現在とほぼ同数の2千万人がいる社会の人口構成になる見通しです。

2100年総人口は、5.3千万人まで減少する可能性がありますが、75歳以上の2千万人は確定している社会となる見通しです。

日本の健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳(※2)です。

健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」です。

75歳以上の世代は、”なんらかの制限がある”生活の可能性がある世代です。

平均寿命男性81.05歳、女性87.09歳(※2)からみても85歳人口は2024年685万人から2100年には1,152万人と約1.7倍となって1千万人を超える超高齢化で、かつ被介護者社会といえるでしょう。

出生率低位推計では、2100年総人口5.3千万人、そのうち1.1千万人即ち5人に1人が85歳超の社会であることを見据える必要があるでしょう。

その時代は2025年現在の1歳児が75歳を迎える時の社会です。

※2)厚生労働省・「令和4年簡易生命表の概況」及び「健康寿命の令和4年値について」より

〈出典〉国連・経済社会局人口課・世界の人口見通し

サイトURL https://population.un.org/wpp/

〈利用と加工〉人口動向ラボが2025年7月8日に利用し、グラフ加工しています。