日本の人口推移150年

日本の人口データは、国内では総務省統計局及び国立社会保障人口問題研究所が公式データを公開しています。

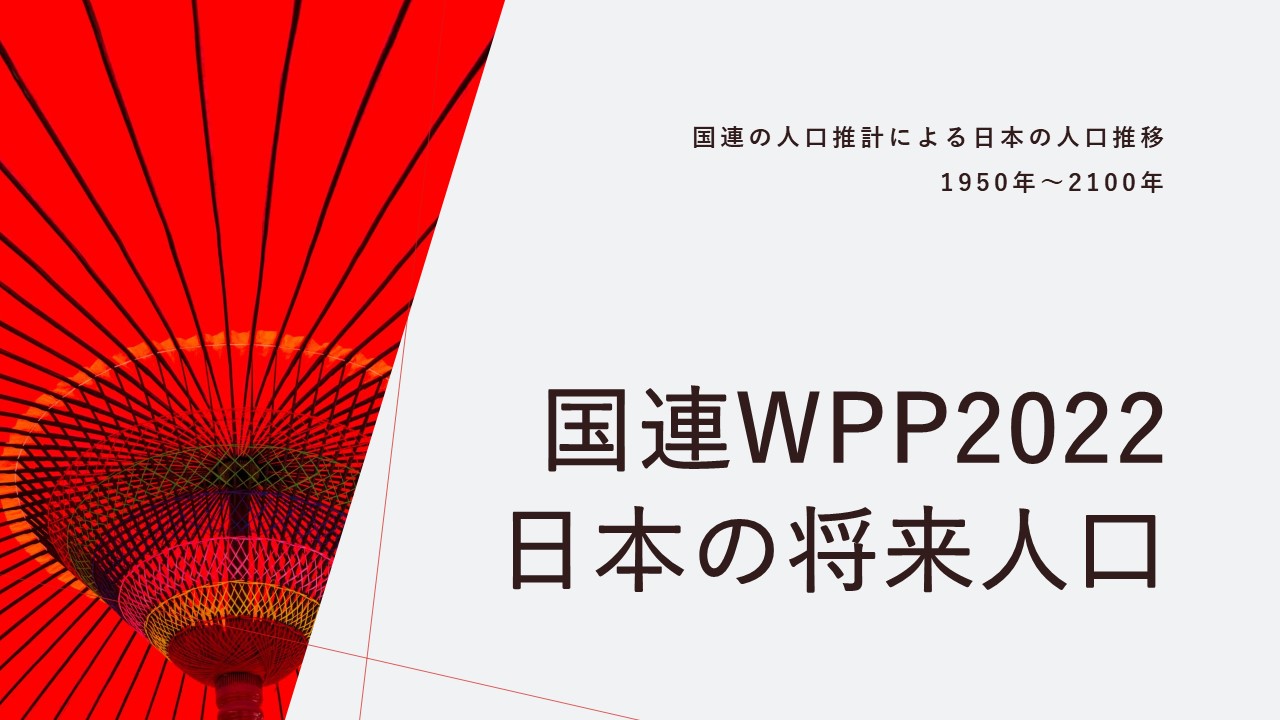

今回は、国連Population Divisionの直近公開のWPP2022年のデータを使用して人口推移グラフを作成しています。使用データは、各年1月1日現在中位推計人口です。

グラフは、年齢3区分人口(※1)を5年毎に棒グラフにしています。

また、人口構成指数(※2)を折れ線グラフで示しています。

グラフでポイントとなる数値を確認しましょう。

まず、人口のピークです。

5年毎のグラフでは、2010年128百万人がピーク人口になっています。出典先のデータにより以下の違いがあります。

| (千人) | 国連人口Division | 総務省 | |

| 年度 | 1Jan現在 | 1July現在 | 10/1現在 |

| 2007年 | 127,960 | 128,006 | 128,033 |

| 2008年 | 128,053 | 128,078 | 128,084 |

| 2009年 | 128,103 | 128,117 | 128,032 |

| 2010年 | 128,131 | 128,105 | 128,057 |

| 2011年 | 128,079 | 128,007 | 127,834 |

それぞれ、基準となる月日が違いますが、日本では、2008年(10/1現在)128,084千人を総人口ピークとしています。

グラフでは、年少指数と老年指数が1995年頃に交差しています。

これは、年少人口が減少し、老年人口が増え、この年で両者の人口が同じになったことを意味しています。正確には1996年から1997年の間で同数の人口になっています。この時の指数は両指数とも22、従属人口指数44となっています。

生産年齢人口のピークが1995年(国連データ)ですので、この時期から人口ボーナス期からオーナス期へ、そして老年者が増加する時代になっていきます。

従属人口指数は、老年化指数とともに増加していきます。

老年人口は、2044年にピークを迎える予定です。その時点での従属人口指数は90を超えますが、2075年には100に達します。

従属人口指数100は、生産年齢人口が、年少人口と老年人口の合計と同じことを意味しています。それ以降この指数は100前後を推移することになると予測されています。

国連データによる2100年1月1日現在の総人口中位推計値は、73,845,864人です。

2024年現在122,963,952ですから、▲39.9%の▲49,118人の減少となります。

今から76年後の2100年に予測される人口73百万人は、今から78年前の1946年(昭和21年)頃の人口と同じ水準になると推計されています。

![]()

記念日や接待に最適な厳選レストランが最大53%OFF!24時間オンライン予約可能!

![]()

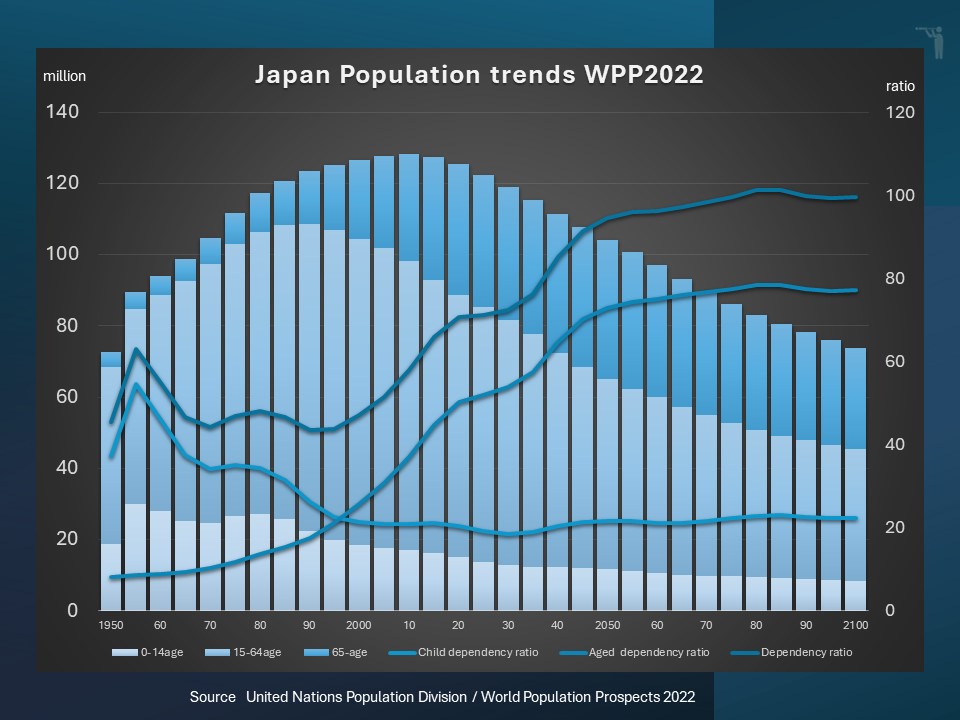

2066年、老年化指数359

人口構成指数のひとつ、老年化指数の推移を見てみましょう。

老年化指数は、年少人口と老年人口の関係を示す指数です。

現在の指数は265ですので、老年者が年少者の約2.7倍いる社会です。

年少人口の減少に伴いこの指数は、2066年359となると予測されています。

グラフは、国連推計値の人口構成から算出した全国平均の老年化指数です。

実際には、国内に県があり、市町村がありますので、その地域や自治体ごとにその指数はバラついています。現時点で1000を超える市もあり、逆に100台の市もあります。

これからの社会は、平均値ではなく個別視点での動向をみる必要があるといえるでしょう。

※1:年齢3区分人口

年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳~)

※2:人口構成指数

年少人口指数 Child dependency ratio=年少人口/生産年齢人口×100

老年人口指数 Agid dependency ratio=老年人口/生産年齢人口×100

従属人口指数 Dendency ratio=(年少人口+老年人口)/生産年齢人口×100

老年化指数 Aging index=老年人口/年少人口×100

〈出典〉United Nations・Population Division〉World Population Prospects 2022

〈利用と加工〉人口動向ラボが2024年6月7日に利用し、グラフ加工しています。

〈出典先〉本投稿内グラフのデータは、国連人口局の「World Population Prospects 2022(2022版)」にもとづいて作成をしています。国連人口統計データが「World Population Prospects 2024(2024版)」に改定されていますので、国連人口データが必要な場合はWPP2024版を参照ください。

〈2024年改訂版サイト〉https://population.un.org/wpp/

空に映える満開の桜